Schemnitz

Die Wurzeln des Leobener Korporationswesens

Schemnitz ist ein studentengeschichtliches Phantom. Es geistert durch die Literatur, aber da man den Namen nicht einmal auf einer Landkarte findet, identifizieren gar nicht so wenige den Ort der Einfachheit halber gleich mit Chemnitz. Der Unterschied ist allerdings beträchtlich. Wo also liegt Schemnitz wirklich? Auf der Landkarte muss man nach Banskä Stiavnica suchen, und das liegt in der Slowakei. Und wer eine alte Karte hat, findet auch diesen Ort nicht und muss Selmeczbanya suchen, denn bis 1919 gehörte der Ort zu Ungarn.

Schemnitz, eine der drei bedeutendsten der sieben oberungarischen Bergstädte (Kremnitz/Kremnica — die goldene, Schemnitz — die silberne, Neusohl/Banskä Bystrica — die kupferne), liegt terrassenförmig in einem Talschluss im slowakischen Erzgebirge abseits aller Verkehrsströme, etwa 260 Straßenkilometer östlich von Wien. Römische und keltische Münzen wurden hier gefunden, und bereits im 11. Jahrhundert ist der Tagbergbau nach Gold, Silber, Kupfer und Blei nachweisbar. Nach der Zerstörung durch die Tartaren (1241) wurden deutsche Bergleute geholt, die den Bergbau unter Tag einführten, der älteste erhaltene ist der Biberstollen. Das 1217 kodifizierte Schemnitzer Bergrecht war richtungsweisend für ganz Ungarn und Schemnitz besitzt auch das älteste ungarische Stadtwappen. Das Gebiet wurde durch die Türken mehrmals verwüstet — zwei markante Wehrbauten erinnern an diese Zeit. Die erste Schule ist 1378 nachweisbar, nach der Reformation wurde 1540 eine bald zum Gymnasium erhobene evangelische Schule gegründet und im Zuge der Gegenreformation dann 1648 auch ein Jesuitengymnasium. Heute gibt es hier ein Gymnasium und zwei technische höhere Lehranstalten.

Der Bergbau war ein königliches Privileg. Es wurde vom Oberstkammergrafenamt verwaltet, das die einzelnen Schürfrechte verpachtete. So waren auch die Fugger einige Zeit am Schemnitzer Bergbau beteiligt. 1627 wurde hier erstmals in der Geschichte des Bergbaus unter Tag mit Schießpulver gesprengt, und schon 1782, noch früher als in England, eine Dampfmaschine zur Entwässerung der Stollen eingesetzt (damals „wasserhebende Feuermaschine" genannt). Das Wasser wurde in zu diesem Zweck angelegte Teiche abgepumpt, von denen heute noch 24 erhalten sind, die nun vor allem Erholungs- und Freizeitzwecken dienen. Später wurde dann auch ein Kanalnetz von 15 km Länge angelegt.

Natürlich erforderte der Bergbau auch entsprechend ausgebildete Bergleute. Neben der Ausbildung vor Ort in den einzelnen Gruben wurde 1702 auch ein regelmäßiger bergmännischer Unterricht eingeführt, nach heutigen Begriffen also eine Art Berufsschule, die 1735 zu einer unabhängigen Bergschule ausgebaut wurde.

Kaiserin Maria Theresia (Erzherzogin von Österreich, Königin von Böhmen und Ungarn; Anm. d. Hg.) regierte 1740-1780. Sie wurde vor allem von Friedrich II. von Preußen kriegerisch bedrängt. Österreich verlor im Zweiten Schlesischen Krieg (1744—45) endgültig das an Bodenschätzen reiche Schlesien. Franz Stephan von Lothringen, ihr Gatte (Er war der Kaiser des Römisch-deutschen Reiches. Maria Theresia trug den Titel Kaiserin nur als mitregierende Ehefrau und Mutter von Joseph II.; Anm. d. Hg.), erkannte schneller als mancher ihrer Berater, dass ein Ausgleich für die verlorengegangenen Ressourcen gefunden werden müsste. Er veranlasste daher entsprechende Untersuchungen, und da die Berichte aus den oberungarischen Bergbaugebieten vielversprechend waren, entschloss er sich 1751 selbst zu einer umfangreichen Besuchsreise, bei der er auch in Bergmannskleidung unter Tag unterwegs war, Hüttenwerke besichtigte usw. Ein Ergebnis dieser Reise war, dass er sich für eine entsprechend qualifizierte Ausbildungsstätte einsetzte, die dann 1763 von Maria Theresia in Schemnitz errichtet wurde und als Höhere Bergwesen-Lehranstalt am 1. September 1764 den Betrieb aufnahm. Es gab zunächst drei Lehrkanzeln: eine für Mineralogie, Chemie und Metallurgie, eine für Mathematik, Mechanik und Hydraulik und eine für Baukunde. Zum Unterricht gehörte selbstverständlich auch die praktische Arbeit in Laboratorien und unter Tag. 1770 erfolgte die Erhebung zur Bergakademie (Academia Montana) und die gleichzeitige Auflösung aller anderen noch bestehenden privaten Lehranstalten. Schemnitz ist damit die erste Bergbauakademie der Welt und Maria Theresia ihre Schöpferin. Schließlich wurde auch eine an der Universität Prag erst 1762 eingerichtete Lehrkanzel für Bergwirtschaft 1772 hierher verlegt.

Der Unterricht fand in deutscher Sprache in diversen Bürgerhäusern oder öffentlichen Gebäuden statt, von denen elf heute noch stehen. Das Studium dauerte drei Jahre. Der Unterricht war streng reglementiert, z. B. war nach neun Uhr abends der Aufenthalt in Kaffeehäusern verboten (ausgenommen im Fasching „an den öffentlichen Erlustigungstagen"), ebenso das Schuldenmachen und eine Verehelichung. Die Studenten, „Eleven" oder „Bergzöglinge" genannt, trugen eine eigene schwarze Uniform. Sie wurden von den einzelnen Bergämtern in Ungarn zur Ausbildung hierher geschickt, wofür sie ein Stipendium erhielten und nachher auch den Anspruch auf eine Anstellung hatten. Daneben war es auch möglich, „privater Zuhörer" zu sein (auch ohne Prüfungen ablegen zu müssen) oder unentgeltlicher Praktikant, d. h. ohne Stipendium und ohne Anstellungsanspruch. Vereine durften nur mit Zustimmung der Akademie gebildet werden, der erste offizielle war 1820 ein ungarischer Leseverein.

Die Akademie wurde schrittweise auf- und ausgebaut, 1807 eine Lehrkanzel für Forstwirtschaft eingerichtet und später auch kaufmännische Fächer, Logik usw. unterrichtet. 1846 erfolgte eine Reorganisation zur Berg- und Forstakademie mit sechs Lehrkanzeln und vierjähriger Studiendauer; es gab über 300 Studenten.

Erzherzog Johann unternahm 1810 eine Reise in die Obersteiermark In seinem Reisetagebuch hielt er allerdings kaum Schmeichelhaftes fest: „Hier herrscht allgemein die Klage über die Schemnitzer Zöglinge, dass sie wenig Praktisches verstehen, dazu mit einer ganz verdorbenen Moralität kommen."

Die Revolution von 1848 hatte in Ungarn neben den sozialen auch sehr nationale Züge. Dies hatte zur Folge, daß die Studenten Schemnitz verließen und die Akademie für zwei Jahre geschlossen werden musste. 19 deutschsprachige Studenten gingen nach Vordernberg in der Steiermark, wo es bereits die 1840 gegründete ständische Montan-Lehranstalt gab, die 1849 in das nahegelegene Leoben verlegt wurde und aus der die heutige Montan-Universität hervorgegangen ist. Für die böhmischen und slowakischen Studenten wurde 1849 in Pribram (etwa in der Mitte zwischen Prag und Pilsen gelegen) eine neue Bergakademie gegründet. Sie wurde nach 1945 nach Mährisch-Ostrau verlegt und besteht daher heute nicht mehr.

Als die Akademie in Schemnitz 1850 wieder eröffnet wurde, kamen nur mehr 84 Zöglinge, und obwohl in der Folge auch Maschinenbau in den Lehrplan aufgenommen wurde, fand sie nie mehr zu ihrer früheren Bedeutung zurück. Als Folge des staatsrechtlichen Ausgleiches zwischen Österreich und Ungarn (1867) wurde ab 1869 in nur zwei Jahren die deutsche Unterrichtssprache zur Gänze durch die ungarische ersetzt, was sich natürlich negativ auf die Zahl der Studenten auswirkte. Zwischen 1770 und 1870 zählte man genau 5.373 Bergstudenten in Schemnitz.

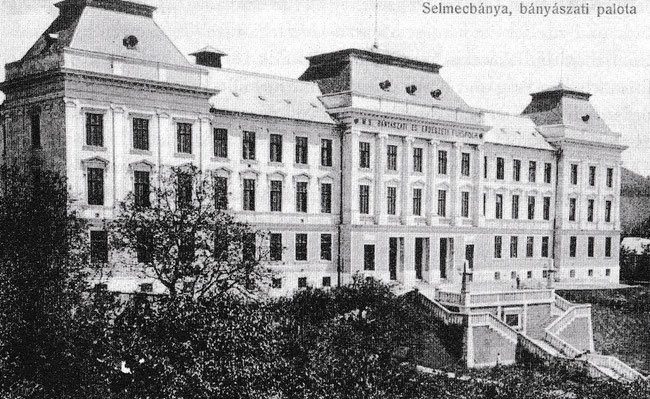

Erst 1892 wurde mit dem Bau eines eigenen stattlichen Gebäudes für die Fakultät für Forstwesen begonnen und 1898 daneben mit einem noch größeren Bau für die Bergbau- und Hüttenfakultät, dazu kam 1911 noch ein Laborgebäude, und rundherum wurde ein (heute sehr verwilderter) botanischer Garten angelegt. Doch auch diese Investitionen konnten den Niedergang nicht mehr aufhalten, da der Bergbau als nicht mehr rentabel weitestgehend eingestellt wurde. Oberungarn und damit Schemasitz kamen nach dem Ersten Weltkrieg zu dem neu entstandenen Staat Tschechoslowakei, und der hatte offenbar kein Interesse an einer zweiten Bergakademie (und das womöglich nur für die ungarische Minderheit — außerdem hatte er ja schon die in Pribram). Die Akademie in Schemnitz wurde 1919 geschlossen.

Die Forstfakultät übersiedelte nach Ödenburg/Sopron, wo sie auch heute noch besteht, und die Bergbau- und Hüttenfakultät wurde an die Technischen Hoch-schule Miskolcz übertragen. Die Übersiedlung nach Ödenburg/Sopron sollte vielleicht (oder wahrscheinlich?) auch der Stärkung der dortigen ungarischen Minderheit dienen. Bei der Volksabstimmung 1921 haben hier neben verschiedenen Manipulationen vor allem die Stimmen der (aus allen Landesteilen kommenden) ungarischen Studenten den Ausschlag gegen eine Zugehörigkeit zu Österreich gegeben, obwohl sie ja eigentlich mangels eines ordentlichen Wohnsitzes gar nicht stimmberechtigt gewesen wären.

Der Sage nach war es ein Salamander, der zur Auffindung der Edelmetalle führte. Daher hat dieses Tier für Schemnitz eine besondere Symbolkraft. Auch heute kann man ihn noch auf verschiedenen Hauswappen erkennen. Den Höhepunkt erreichte die Produktion in Schemnitz um 1740 mit 600 kg Gold und 23.000 kg Silber jährlich. 1895 waren es nur mehr 116 bzw. 6.000 kg. 1895 zählte Schemnitz laut Brockhaus 15.247 Einwohner (davon 2.534 Ungarn [knapp 17 %] und 1.186 Deutsche [knapp 8 %]) und hatte alle Attribute einer Bezirksstadt, dazu noch eine Zigarren-, Tonpfeifen- und Schuhfabrik. Mit dem Ende der Akademie fiel Schemnitz in einen Dornröschenschlaf, die Einwohnerzahl sank auf die Hälfte und beträgt auch heute trotz neuer Siedlungen nur 10.000. Die Altstadt mit ihren zahlreichen Baudenkmälern von der Gotik bis zum Barock wurde 1993 zum UNESCO-Weltkulturerbe erklärt, aber neben schön renovierten Gebäuden und mittelalterlichen Stolleneingängen gibt es auch noch ausgesprochene Ruinen mitten in der Stadt. Die Akademiegebäude dienen heute als Schulen. Die Erinnerung an die Bergbautradition lebt neben den vorhanden Gebäuden noch im Museum und in dem dreitägigen „Salamander"-Fest Anfang September fort.

Das gesellschaftliche Leben wurde von den Zünften beherrscht, und daher organisierten sich auch die Studenten (alle Studenten!) nach diesem Vorbild in der „Schachtgesellschaft". Um 1820 wird von burschenschaftlichen Gedanken berichtet, d. h. man begann zu kommersieren, und 1843 erschien sogar schon ein Schemnitzer Kommersbuch. Die Amtsträger der Schachtgesellschaft wurden jährlich am Beginn des Studienjahres gewählt. Damit verbunden waren ein Umzug und ein Festgelage. Vor der Aufnahme hießen die Studenten Kamele, die Mitglieder waren dann nach Jahrgängen Füchse, Kohlenbrenner, Veteranen und Veteranissimi. Die Füchse wurden mit Bier und in einem Wasserbottich getauft und absolvierten dann den Fuchsensprung über das „Arschleder" — im alljährlichen Ledersprung in Leoben lebt diese Sitte ungebrochen fort. Anschließend mussten sie mit allen anderen Schmollis trinken. Jeden Samstag war „Schachttag" — ein ausgiebiges Trinkgelage mit Gesang. Die Bergmannskleidung der Studenten hieß so wie heute in Leoben „Biberstollen" (den die Chargierten anstelle eines Flauses tragen), im Gegensatz zum einfachen „Bergkittel". Forststudenten wurden nicht aufgenommen, was ständig zu Spannungen führte. Der Schacht wurde deshalb 1877 behördlich aufgelöst, der Fuchsensprung ist aber trotzdem noch bis 1899 nachweisbar. 1878 brachte die „Schemnitzer akademische Gesellschaft" in Deutschland ein Liederbuch heraus, in dem sich auch ein ganz eigenartiges und nur schwer verständliches Bierspiel findet, das „Schemnitzer Cerevis". Dazu heißt es, dass im „Neuschacht", dem Kneiplokal der Schemnitzer Burschen, die Wände und die Decke sehr dekorativ mit den entsprechenden Zeichnungen zum Spielverlauf verziert waren.

Ein besonderes Ereignis war auch die erste „Anfahrt", d. h. die ersten Schritte unter Tag, traditionell vollzogen im heute noch vorhandenen Glanzenbergstollen. Dem ging ein feierlicher Umzug voraus, bei dem alle brennende Grubenlampen trugen. Dieser Zug schwarz gekleideter Männer mit hellen (Licht-)Flecken erinnerte an einen (Feuer-)Salamander, und daher wurde das Fest bald „Salamander" genannt. Mit der Auflösung der Akademie erlosch diese Tradition. Erst 1935 organisierte die staatliche Bergdirektion als Erinnerung einen Salamanderumzug, bei dem ehemalige Absolventen einen besonderen Ehrenplatz einnahmen. Seither wird dieser Brauch (ohne Unterbrechung auch in der kommunistischen Zeit) bis heute wieder gepflegt.

Starb ein Student oder Professor, so fand das Begräbnis stets gegen Abend statt, alle im Leichenzug, dem „Trauersalamander", trugen eine brennende Grubenlampe. Dann begaben man sich in ein Gasthaus:

„Auf den ungedeckten Tischen war für jeden Akademiker ein Glas Bier vorbereitet. Zu jedem stellte sich ein Akademiker. An diesem Abend hat niemand gegessen. Die Flammen in den Grubenlampen wurden gelöscht, und auf den Wink des ältesten Akademikers tranken alle das Glas Bier, das vor ihnen stand. Dann begann der älteste Akademiker mit dem leeren Glas auf den Tisch zu klopfen. Nach ihm schlossen sich auch die übrigen hintereinander im Rhythmus von zwei langen und drei kurzen Schlägen an, bis endlich alle Beteiligten klopften. Nach diesem Klopfen begannen die Teilnehmer auf einen Wink des ältesten Akademikers nacheinander die unteren Ränder der Gläser auf dem Tisch zu reiben. Als es auch der letzte getan hatte, zerbrachen alle die leeren Gläser und behielten nur den Henkel. Immer wenn sie sich diesen Henkel ansahen, erinnerten sie sich an den traurigen Abend. Das ganze Zeremoniell wurde damit beendet, und alle gingen nach Hause."

Es gab in Schemnitz auch „Couleurkarten", die sich aber alle mit dem studentischen Leben beschäftigten. Am Ende des letzten Studienjahres wurden die Absolventen zum „Valete", genau so wie heute bei der Philistrierung in Leoben, und sie erhielten zur Erinnerung einen „Valetebogen" mit den Unterschriften aller anderen.

Ziehen wir also Bilanz: Was ist von Schemnitz geblieben? Es war die erste Bergakademie der Welt und — es ist schon mehrfach angeklungen — das dort entstandene ganz spezifische und von anderen Montanuniversitäten abweichende Brauchtum lebt in Leoben fort:

- Studenten aus Schemnitz gründeten in Leoben 1859 eine „Schachtgesellschaft" zur Pflege bergmännischen Brauchtums, die allerdings nur mehr deutschsprachige Studenten aufnahm. Als schließlich ein Niedergang einsetzte, gründeten 1860 deutsche Studenten (überwiegend aus Freiberg) als Gegenstück eine (allerdings nur kurzlebige) „Coffonia", die sich vor allem in Exklusivität gegenüber den anderen gefiel. Daraufhin wurden 1861 in der Schachtgesellschaft verschiedene Reformen beschlossen, und schon im Jahr darauf erklärte sich Schacht zum Corps (auch darin kann man wohl Freiberger Einflüsse erkennen). Das war der Beginn des Korporationswesens in Leoben.

- Die schwarze Bergmannstracht, entstanden aus der Arbeitskleidung, ist in sehr vielen Bergbaugebieten üblich. In Freiberg ebenso wie in Clausthal tragen die Chargierten statt eines Flauses den Bergmannskittel und in Leoben den sehr ähnlichen sogenannten Biberstollen. Vom einfachen Arbeiter bis zum Werksdirektor kann jeder die Bergmannstracht tragen. Sie schafft natürlich auch ein besonderes Zusammengehörigkeitsgefühl. Dazu gehört auch der besondere Gruß „Glück auf'. Es gibt heute wohl keinen anderen Beruf mehr, wo noch immer ein so spezifisches übergreifendes Brauchtum mit Stolz gepflegt wird. Die Schemnitzer bzw. Leobener Besonderheit ist neben dem Bergkittel der Biberstollen (so heißt auch in Schemnitz der älteste Schacht), der sich aber nur durch geringe Unterschiede im Schnitt und eine andere Anordnung der goldenen Knöpfe und Litzen unterscheidet und einem Außenstehenden kaum auffällt.

- Der „Ledersprung" wird heute noch und nur in Leoben gepflegt. Er ist die rituelle Aufnahme in den Stand der Bergstudenten in Form einer offiziellen, gemeinsamen Veranstaltung der gesamten Studentenschaft mit der Universität und findet alljährlich um Barbara (Schutzpatronin der Bergleute, 4. Dezember) in der größten Halle von Leoben mit ca. 800 Plätzen statt. Niemand muss springen, aber es schließt sich auch kaum jemand aus. Es springen alle Erstsemestrigen, d. h. nach den Korporierten auch die Mädchen und andere Nichtkorporierte. Der Vorsitz beim Ledersprungkommers wechselt jährlich unter den Korporationen. Professoren und Studenten erscheinen in der Bergmannstracht, ebenso die Musikkapelle, was nicht zuletzt ein Ausdruck des für Leoben ganz charakteristischen und sonst nirgends in Österreich so gegebenen Gemeinschaftsgeistes ist.

- Die Professoren und Ehrengäste sitzen am Podium; auch ausländische Montanuniversitäten sind vertreten, wie etwa Freiberg auch schon zu DDR-Zeiten. Zu Beginn bittet das Präsidium den Rektor, den Kommers zu eröffnen, dann ziehen die Füchse und Neostudenten ein, die an Tischen in der Mitte des Saales Platz nehmen. An Reden gibt es eine möglichst launige Fuchsenrede, die Festrede und die Ansprache des Rektors.

- Die Zeremonie des Ledersprunges findet in der Mitte des Saales statt. Dort stehen ein Bierfass und zwei Bergleute, z. B. der älteste anwesende Bergakademiker und der Rektor, die das Arschleder halten. Die Chargierten bilden eine Gasse, durch diese führt jeweils der Fuchsmajor seine Füchse zum Fass. Der Fuchs steigt auf das Fass, erhält ein Glas Bier, und dann wird er gefragt: Dein Name, Deine Heimat, Dein Stand (Studienrichtung), Dein Wahlspruch (der der Korporation oder ein frei gewählter)? Dann heißt es: „So trink Dein Glas, springe in Deinen Stand und halte ihn stets hoch in Ehren!" Den Abschluss bildet der Cantus „0 alte Burschenherrlichkeit". Danach verteilen sich die Kommersteilnehmer auf die diversen Korporationshäuser, wo weitergefeiert wird.

- Bei der Philistrierung ist die sonst meines Wissens nirgends übliche Form, den Philistranden auf den Schultern zu tragen, Schemnitzer Ursprungs.

- Zu erwähnen sind auch noch die Lieder. Da gibt es zunächst das Schemnitzer Schachtlied „Brüder das Glas zu Hand"; dann das Leobener Bergmannslied „Wenn ich die Strecken und Baue durchquer'" und schließlich noch das sogenannte Tarnowitzer oder Tannwitzer Schachtlied „Schon wieder tönt vom Schachte her des Glöckleins dumpfes Schallen". Auch dieses Lied soll aus Schemnitz stammen, und es findet sich mit einer geringen Textabweichung auch im Schemnitzer Liederbuch von 1878 (ohne Namen). Aber dieses Lied hat zwei Namen: Tarnowitz liegt in Schlesien in der Nähe von Kattowitz. Hier sind Beziehungen zu Schemnitz bzw. Leoben eher unwahrscheinlich. Und Tannwitz konnte ich noch nirgends lokalisieren. Hier bleibt also vorläufig die Frage offen, woher dieses Lied wirklich kommt bzw. welcher Name stimmt.

- Eine einmalige Erscheinung bleibt hingegen das Schemnitzer Salamander-Brauchtum, das nichts mit allen andern gleichnamigen Zeremonien zu tun hat.

Zusammenfassend können wir also feststellen, dass die Bergakademie in Schemnitz die erste war (1763); aber da sie heute nicht mehr besteht, ist nunmehr Freiberg in Sachsen die älteste (1765), gefolgt von Clausthal (1775). Die große studentengeschichtliche Bedeutung von Schemnitz liegt darin, daß sich hier ein ganz spezifisches montanstudentisches Brauchtum entwickelt hat, das durch Studenten nach Leoben mitgebracht wurde und (ebenso wie zum Teil in Ödenburg/Sopron) auch heute noch ein lebendiger Bestandteil des akademischen Lebens ist. Hier liegen die Wurzeln des gesamten Leobener Korporationswesens.

Quelle: AH Kaller II hat uns diesen Artikel für das (Speculum WS 1999/2000 ) zugesandt, den der Verfasser, Hr. Dr. Peter Krause (Direktor des niederösterreichischen Landtages in St. Pölten und Präsident des österreichischen Vereins für Studentengeschichte, MKV-Verbindung Vindobona I zu Wien), freundlicherweise zum Nachdruck hinterlassen hat.