175 Jahre Kösener SC-Verband - Erbe und Auftrag

Dr. Florian Hoffmann Rhenaniae Heidelberg, Teutoniae Gießen, Guestphalia Halle, Tiguriniae

CORPS - Das Magazin Ausgabe 2/2023

„Corps sind brüderliche Vereinigungen von Studenten, welche ohne Rücksicht auf eine für alle bindende bestimmte politische Richtung auf Grundlage einer besonderen Constitution den allgemeinen Zweck haben, den von dem anerkannten SC aufgestellten Comment und das deutsche Studentenleben in seinen Eigentümlichkeiten aufrecht zu erhalten.”

Mit dieser Definition des Corpsbegriffs schufen die im Juli 1848 in der Alten Aula der Universität Jena versammelten Vertreter von elf Senioren-Conventen erstmals eine allgemein verbindliche Aussage über das Wesen und den Zweck des Corpsstudententums.

Ein halbes Jahrhundert zuvor hatten sich neue Formen studentischer Zusammenschlüsse herausgebildet, die den vormodernen Landsmannschaften die Ideen der Aufklärung und des Klassischen Idealismus entgegensetzten, zugleich sowohl von diesen als auch von den freimaurerischen Studentenlogen altüberlieferte Elemente studentischer Tradition adaptierten und in das neue Jahrhundert überführten. Die Gattungsbezeichnung „Corps" begegnet uns dabei erstmals 1810 in Heidelberg, von wo sie sich auf nahezu alle deutschsprachigen Universitäten ausbreitete. Aus den Schriften der Aufklärer übernahmen die ersten Corps die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die nicht erst als Parole der Französischen Revolution populär wurden. Sie waren und sind Eckpfeiler der corpsstudentischen Identität. Freiheit als Recht auf eine selbstbestimmte Gestaltung und Ordnung des Studentenlebens, frei von obrigkeitlicher Bevormundung, zugleich aber auch schon im Sinne der Wissenschaftsfreiheit, wie wir sie heute verstehen: die „freie Wahl und Leitung der wissenschaftlichen Studien", ein Passus, der sich wörtlich in der Allgemeinen Constitution der Halleschen Corps von 1824 findet. Ihre Grenzen fand die Freiheit nur im SC-Comment, also in den Gesetzen, die die Corps sich selbst gaben — ein urdemokratischer, für den Übergang von der Vormoderne zur Moderne revolutionärer Ansatz, der sie zu Vätern der modernen studentischen Selbstverwaltung macht. „Weder Unterschied des Standes, noch der Vermögens-Umstände können uns bewegen, einen Unterschied unter den Mitgliedern unsers Bundes zu machen, oder uns zur Wahl derselben bestimmen. [...]". Formulierungen wie diese, 1812 bei Guestphalia Göttingen, greifen das Prinzip der Gleichheit, heute auch auf Nationalität, Religion oder wissenschaftliche Richtung bezogen, schon in den frühen Rechtstexten auf.

Der Begriff der Brüderlichkeit schließlich ging auch in die Corpsdefinition von 1848 ein. Er bezeichnet bedingungslos solidarisches Verhalten — oder wie es die Verfassung der Franconia Leipzig von 1811 etwas poetischer ausdrückte: „Freundschaftliche Liebe und Eintracht, thätiger Beistand und gegenseitige Unterstützung muß die Basis unserer Verhältnisse seyn. Nur ein allgemeiner Geist, nur ein Wille muß die Mitglieder unseres Bundes beseelen." Diese idealisierte Einigkeit bildete jedoch keineswegs die Einheit der Gesamtstudentenschaft ab. Verlor auch die nach den Befreiungskriegen als Widerpart der Senioren-Convente formierte Burschenschaft durch staatliche Repression rasch wieder an Einfluss, so war die seit Mitte der 1830er-Jahre erstarkte Progressbewegung eine ernsthafte Bedrohung des corpsstudentischen Primats. Der „Progress" trat für eine völlige Neuordnung des studentischen Gemeinschaftslebens und zum Teil für radikale Änderungen der Verfassung und Einrichtungen der deutschen Universitäten ein. Zu den Kernforderungen gehörten die Überführung der Universitäten in Nationaleigentum des deutschen Volkes, die Vergesellschaftung ihres Vermögens, die Abschaffung der studentischen Sonderrechte (d. h. der akademischen Gerichtsbarkeit und des akademischen Bürgerrechts) ebenso wie die Abschaffung von Duell und Mensur und nicht zuletzt die Auflösung sämtlicher studentischer Korporationen, namentlich der Corps zugunsten von „Allgemeinheiten", in denen zwar jeder Student die gleichen Rechte genießen, aber kaum noch Verpflichtungen haben sollte.

Verhielten sich die Corps der Progressbewegung gegenüber auch skeptisch bis ablehnend, so wurden sie doch stark von ihr beeinflusst. Manches Corps schloss sich vorübergehend der örtlichen Allgemeinheit an. Einem Aufruf in der in Heidelberg erscheinenden Deutschen Studentenzeitung zu einer Versammlung in Eisenach folgten etwa 1.200 Studenten aus ganz Deutschland und Österreich. Auf diesem „Zweiten Wartburgfest" setzte die radikale Mehrheit von dem Progress zuneigenden Verbindungen und Vertretern der Finkenschaft ihre Position durch und forderte in einer Eingabe an die Frankfurter Nationalversammlung die Verstaatlichung der Universitäten, die Abschaffung der Fakultäten und die unbedingte Lehr- und Hörfreiheit.

Die Jenaer Corps-Versammlung, deren 175-jähriges Jubiläum wir in diesem Jahr begehen, legte den Grundstein für den institutionellen Zusammenschluss von Senioren-Conventen unterschiedlicher Universitäten. Wie die zeitgleich in der Frankfurter Paulskirche tagende Nationalversammlung war sie bestrebt, die deutsche Kleinstaaterei zu überwinden und ein großes einigendes Band der Corps zu knüpfen. Einberufen durch den Heidelberger SC auf Initiative des Vandalen-Seniors Friedrich von Klinggräff, war sie einerseits eine Replik gemäßigter Kräfte auf dieses Eisenacher Treffen, andererseits aber auch eine längst notwendige Selbstvergewisserung und Neupositionierung in einem sich ausdifferenzierenden studentischen Milieu. Sie hatte das Ziel, Spaltungstendenzen zu überwinden, den Führungsanspruch der Corps als Hüter des Comments zu bekräftigen und eine grundsätzliche Einigung der Senioren-Convente an den deutschen Hochschulen herbeizuführen. Die Vertreter des Heidelberger SC hatten die Anweisung, „nur solche Verbindungen [...] als Corps und gleichberechtigt anzuerkennen, die sich dem auf der Universität bestehenden Comment und Seniorenconvent unterwerfen" und „alle politischen Ziele und Tendenzen ausschließen".

Die Unterstreichung des unpolitischen Charakters war sowohl eine Abgrenzung von den über den universitären Rahmen hinausreichenden Forderungen der Eisenacher Versammlung und der Progressbewegung im Allgemeinen als auch gegenüber reaktionären Bestrebungen, die den Interessen der Corps nicht weniger zuwiderliefen. Die Idee der politischen Neutralität, die schon vor 1848 in verschiedenen Corpsconstitutionen formuliert war, wurde zu einem „Markenkern" der Corps, die von der Jenaer Versammlung verabschiedete Definition des Corpsbegriffs zu einem wichtigen Distinktionsmerkmal. Denn aus dem Dualismus von Corps und Burschenschaft, wie er in den rund zwei Jahrzehnten nach den Befreiungskriegen bestanden hatte, entwickelte sich ein korporativer Pluralismus, in dem die Corps ihren Platz mit einer Vielzahl fachbezogener und interessengeleiteter Zusammenschlüsse teilen mussten.

Die Definition des Corpsbegriffs wurde noch mehrfach aufgegriffen, nach kontroversen Debatten 1867 in einer Bearbeitung des SC zu Göttingen definitiv angenommen und unter dem Titel „Was sind und wollen die Corps. Entwurf einer Zusammenstellung der allgemeinen deutschen Corpsprincipien" auch als Broschüre der Öffentlichkeit übergeben. Das anonym publizierte Werk stammte aus der Feder des späteren Geheimen Legationsrats Ernst von Bothmer, der als Aufgabe der Corps neben dem geselligen Umgang insbesondere Schutz und Pflege der historischen studentischen Überlieferung und den Einsatz für die Beibehaltung der universitären Sonderstellung hervorhob. Das richtete sich gegen Beschränkungen der akademischen Freiheit, gegen die Aufhebung der akademischen Bürgerrechte und auch explizit gegen Nivellierungstendenzen innerhalb des höheren Bildungswesens, gegen das Bestreben, dass „unsere [...] Universitäten von der Alles ausgleichenden, alles Charakteristische verwischenden Hand der gegenwärtigen Zeitströmung zu bloßen Unterrichtsanstalten herabgezogen werden, wie es etwa die polytechnischen Anstalten oder die Gewerbeschulen sind".

Zum Selbstverständnis der Corps gehört, dass sie nur immatrikulierte Studenten in den engeren Kreis aufnehmen. Anders als die vormodernen Landsmannschaften pflegen sie eine strenge Auswahl ihrer Mitglieder und setzen moralische Integrität, Ehrenhaftigkeit und Einsatzbereitschaft voraus. Als Zeit der Prüfung und Ausbildung entscheidet die Renoncenzeit über die Eignung der Kandidaten. „Jeder junge Mann von Geist und Herz, von dessen Bravheit und Biederkeit man überzeugende Beweise in den Händen hat, kann in unseren Bruderverein aufgenommen werden. Vor der Aufnahme muß ein solcher doch genau geprüft und gefunden worden seyn, daß er an sittlicher Kultur nicht zu tief unter den übrigen Mitgliedern des Bundes stehe, überhaupt aber muss sich mit Gewißheit vermuthen lassen, daß er allen Gesetzen und Pflichten des Bundes Genüge leisten, und jeder mit ihm als Bruder werde leben können", heißt es etwa in der Constitution der Franconia Leipzig von 1811.

Überhaupt sollte, wer sich mit den Grundlagen des Corpsstudententums befasst, einen Blick in die ältesten Constitutionen werfen: Neben „dem allgemeinen Zwecke des geselligen Vergnügens" heben sich dort die „Aufrechterhaltung des Comments" und die Forderung nach der Vervollkommnung der wissenschaftlichen Bildung heraus. „Aufrechterhalten des Comments": Das meint sowohl die Weitergabe studentischer Traditionen und Überlieferungen als auch die Wahrung der im SC-Comment geschaffenen Rechtsnormen als Basis des Zusammenlebens. Hinzu kommt schon früh die Erziehung zu „tauglichen Gliedern der menschlichen Gesellschaft" als Motiv, was die Aneignung von wissenschaftlicher Fachkompetenz ebenso einschließt wie die Formung zu tatkräftigen, charakterfesten Persönlichkeiten, die Vermittlung von „Soft Skills", wie wir heute sagen würden. Als Lebens- und Erziehungsgemeinschaften wollen die Corps ihre Mitglieder in gegenseitiger Beeinflussung auf ihre künftige Stellung und ihren Dienst an der Gesellschaft vorbereiten.

Es wäre falsch, die Augen vor historischen Irrwegen zu verschließen. Gerade die Jahre zwischen 1871 und 1914, als die Corps gemessen an Einfluss und gesellschaftlicher Reputation ihre Blütezeit erlebten, waren nicht frei von Fehl-entwicklungen. Nicht umsonst betonte die Wiederaufbaugeneration der Nachkriegszeit ihre kritische Distanz zu einer „unfreiheitlichen Corpsdisziplin" und der „Abhaltung geistloser und lärmender Massengelage" früherer Jahre. Immer wieder aber kam es auch vorher schon zu korrigierenden Eingriffen im Sinne der ursprünglichen corpsstudentischen Idee. Die Zander'sche Bewegung gegen „Prunk und Protzentum" der Gründerjahre sei hier beispielhaft genannt oder die von Otto Krohne initiierte Abschaffung des sogenannten „Trinkzwangs", die auch in der Öffentlichkeit breit rezipiert wurde. Gegen Zentralisierungstendenzen im Verband wurde 1923 mit der „Heidelberger Entschließung" die Autonomie der SC im Sinne der alten Corpstraditionen gestärkt. Die Jahre zwischen 1919 und der Auflösung des Verbands und seiner Corps 1935 waren eine Zerreißprobe zwischen historischem Ideal und den Herausforderungen der Zeit. Dass auch das Verhältnis des Corpsstudententums zum „Dritten Reich" noch lange nicht abschließend erforscht ist, sei hier nur am Rande erwähnt.

Begleitet von vielen Zweifeln und Widerständen, kehrten die Corps nach der Zäsur der NS-Diktatur an die Universitäten zurück. Das veränderte gesellschaftliche Umfeld machte eine gründliche Standortneubestimmung notwendig. Mit dem Verzicht auf die Satisfaktion mit der Waffe, die mit den damaligen Anschauungen nicht mehr vereinbar war, wurde zwar ein konstitutives Merkmal aufgegeben. Die Wahrung der eigenen und Achtung der Ehre der Mitmenschen, gegründet auf die allgemeine und unverlierbare Menschenwürde, blieb gleichwohl eine zentrale Forderung. Schlüsseldokumente interkorporativer Zusammenarbeit wie die von Werner Barthold mitverfassten „Gedanken über eine Corporatio generalis" und das im Juli 1951 der Rektorenkonferenz in Köln vorgelegte „Memorandum zur Korporationsfrage" verweisen mit ihrem Bekenntnis zur Humanität, der Ablehnung rassischer und politischer, religiöser, weltanschaulicher und Standesvorurteile und der Freiheit der Persönlichkeit als höchstem Gut, auf die corpsstudentischen Wurzeln der Aufklärung. Einen wesentlichen Beitrag zur geistesgeschichtlichen Herleitung und Deutung leisteten die Kösener Arbeitstagungen und die auf ihren Ergebnissen aufbauenden Festschriften unter führender Mitarbeit des langjährigen Schriftleiters der Deutschen Corpszeitung, Friedrich Hielscher.

Eine andere urcorpsstudentische Idee, nämlich abseits der universitären Vermittlung von Fachwissen „brauchbare Glieder der Gesellschaft" heranzubilden, greift das in der Nachkriegszeit postulierte „Studium Generale" auf. Hier war Ludwig Bernheim als Beauftragter des VAC für die Förderung des Studiums ein wichtiger Impulsgeber. Im praktischen Corpsbetrieb setzte er sich für bessere Studienmöglichkeiten auf den Corpshäusern und die außeruniversitäre Weiterbildung durch Seminare und Vorträge als Teil des Semesterprogramms ein. Institutionen wie der frühere Wissenschaftspreis des KSCV, die Auszeichnung mit der Friedrich-von-Klinggräff-Medaille und die Arbeit der Corpsakademie sorgten für eine weitere Professionalisierung der fachübergreifenden Förderung. Sie ist neben der Wahrung und Weitergabe unseres kulturellen Erbes eine zentrale Aufgabe der Corps.

1848 im Kontext der deutschen Nationalbewegung formuliert, ist der corpsstudentische Gedanke heute längst ein europäischer: Staatsangehörigkeit oder Nationalität waren für die Zugehörigkeit zu einem Corps noch nie relevant: Schon im 19. Jahrhundert vereinigten sie Mitglieder aus dem europäischen Ausland und aus Übersee. Der KSCV umfasst heute auch Corps in der Schweiz, in Österreich, Ungarn und seit 2017 in Flandern. Die Beziehungen, die ursprünglich zu deutsch-baltischen Corps in Riga oder Dorpat bestanden, wurden auf lettische Korporationen übertragen. Die Grundsätze und Ideale des Corpsstudententums haben die Zeiten überdauert und Grenzen überwunden. Unter diesem Gesichtspunkt müssen wir uns um ihre Zukunft keine Sorgen machen. Sie an die junge Generation zu vermitteln und mit Leben zu füllen, das ist unsere Herausforderung.

KÖSENER REMINISZENZEN

ANCIENNITÄT

Die Altersrangfolge innerhalb des SC bestimmte früher u. a. den Vorrang bei Veranstaltungen. Rückdatierungen führten deshalb regelmäßig zu Streit und zur Trennung des „Corpsalters" vom Stiftungsdatum.

BIERTAFEL

Tafel zur Verzeichnung der „bierkranken" und im Bierverschiss befindlichen Personen. Nur bei sehr commentfesten Corps noch in Gebrauch.

BRAUCH UND SITTE

Allgemein die nicht dingliche historische Überlieferung des Corpsstudententums. Im engeren Sinn auch das nichtkodifizierte Kösener Gewohnheitsrecht, das durch Gutachten der Kommissionen ausgelegt wird.

COMMENT

Seit jeher Grundlage zur Regelung der Rechtsbeziehungen zwischen Corps bzw. einzelnen Corpsstudenten. Die „Aufrechterhaltung des Comments" ist ein wesentlicher Daseinszweck der Corps.

CORPSLISTEN

Die „KCL", 1905 erstmals veröffentlicht, sind das Gesamtmitgliederverzeichnis des KSCV und eine wertvolle Quelle für die prosopographische Forschung.

DEDIKATION

Aufwendige Geschenke mit Gebrauchswert oder einfach nur Porzellannippes für die Vitrine: Dedikationen sind eine alte corpsstudentische Tradition, stürzten im 19. Jhd. manchen Aktiven in Schulden und sorgen heute noch bei Antiquitätenhändlern für klingelnde Kassen.

FUCHSSTURM

Der Sturm der Füchse auf die von den Corpsburschen und Alten Herren mit Bier verteidigte Rudelsburg war im 19. Jhd. fester Bestandteil des Rahmenprogramms der Kösener Pfingsttagung. Er ging mit der Auflösung des Verbands 1935 unter und wurde nach der Rückkehr nach Bad Kösen nicht wiederbelebt.

GESAMTAUSSCHUSS

Ursprünglich erweiterter Vorstand des Verbands Alter Corpsstudenten; nach dem Zweiten Weltkrieg in ein Aufsichts- und Beratungsgremium umgewandelt.

GÖTTINGER MENSURENPROZESS

Verfahren gegen den Studenten Wilfried v. Studnitz (Bremensia). In seinem Entscheid vom 29.01.1953 stellte der Bundesgerichtshof fest, dass die Bestimmungs- oder Verabredungsmensur weder strafbar noch sittenwidrig ist.

HUND

„Corpshund: vom CC unterhaltender Hund, der nicht selten durch Alkohol oder Verwahrlosung zugrunde gerichtet wird", schreibt Christian Helfer in seinem Buch „Kösener Brauch und Sitte". Hunde fanden sich im 19. Jhd. regelmäßig auf den Corpskneipe. Heute kaum noch verbreitet. Corpsschweine, -ziegen und andere Haustiere blieben Ausnahmen.

INFORMATIONSZENTRALE

Fast vergessen und nur noch von historischer Bedeutung: Die 1974 gemeinsam mit dem WSC eingerichtete IZ diente der zentralen Leitung und Förderung der Nachwuchswerbung und Pressearbeit. 1997 wurde sie liquidiert.

KLOROLLE

Das C-Emblem, 1986 für die gemeinsame Außendarstellung der Verbände und ihrer Corps geschaffen. Hat sich gegenüber der traditionellen Raute nicht durchgesetzt.

MELDUNG

Das Meldewesen, zunächst auf rein statistische Mitteilungen beschränkt, wurde 1852 eingeführt. Meldungen, wie wir sie heute kennen, gibt es seit den 1890er Jahren und wurden zunächst in den Academischen Monatsheften, später in der Deutschen Corpszeitung publiziert. Daneben blieb der Versand an die Verhältnis- und SC-Corps üblich.

NEUES DEUTSCHES KOMMERSBUCH

1911 von Wilhelm Fabricius zusammengestellter Kanon corpsstudentischen Liedguts. Das NDK war eine bewusste Abgrenzung vom Allgemeinen Kommersbuch aus dem Verlag Moritz Schauenburg. In den 1990er Jahren erschien ein Nachdruck.

OBELISK

Der 1890 errichtete Kaiserobelisk erinnert an Kaiser Wilhelm I. und war nach dem Denkmal für die Gefallenen des Deutsch-Französischen Krieges das zweite Kösener Denkmal vor der Rudelsburg.

PFEIFENKOPF

Seit Beginn des 19. Jahrhunderts beliebtes Dedikationsstück, durch die dort häufig aufgeführten Aktivenlisten auch als Geschichtsquelle relevant.

RAUTE

Offizielles Logo des KSCV mit dem stilisierten Bild der Rudelsburg über gekreuzten Schlägern und den Buchstaben „KSCV" an den Ecken. Geschaffen wurde die Raute in den 1920er Jahren durch den Grafiker Ludwig Enders, der damals an der Hochschule für Gestaltung in Offenbach lehrte. Der Versuch, sie durch das C-Emblem zu ersetzten, war nicht erfolgreich.

SCHIMMERBUCH

Das von Erich Bauer 1964 erstmals herausgegebene Taschenbuch vermittelt die Grundlagen von Kösener Brauch und Sitte.

SCHNEFTER

Seit Mitte des 19. Jhds. in Süddeutschland als Bezeichnung für eine (kurze) Wanderung belegt. Neben Kneipe und Mensur hat sich der Schnefter vor allem bei grünen Corps als Teil der Aktivität etabliert.

TRINKZWANG

Die Verpflichtung zum Trinken von Bier auf der offiziellen Kneipe wurde 1928 durch den oKC abgeschafft.

VORORT

Einen „Vorort" als wechselndes Präsidium eines Städte- oder Staatenbunds kannten schon die Hanse und die alten Eidgenossen. Seit 1855 wird auch der Verbandsvorsitz im KSCV als „Vorort" bezeichnet.

WAPPEN

Die Corpsheraldik als Mutter der studentischen Heraldik im Allgemeinen kam wohl um 1800 in Jena auf und wurde wesentlich durch dortige Porzellanmaler beeinflusst. Gegenüber dem klassischen Wappen hat das Corpswappen schon früh ein Eigenleben entwickelt und behalten, obwohl es an Reformversuchen, etwa durch den bekannten Heraldiker Friedrich Frhr. v. Gaisberg-Schöckingen (Franconia München, Suevia Tübingen) nicht gefehlt hat.

ZIRKEL

Monogrammartige Erkennungszeichen finden sich bereits auf Stammbuchblättern der ersten konstituierten Landsmannschaften Ende des 18. Jhds. und schließen an ähnliche Geheimzeichen der studentischen Orden an.

KÖSENER ORTE

JENSEITS VON KÖSEN - CORPSSTUDENTISCHE GESCHICHTSORTE: AUCH ABSEITS DES SAALESTRANDS WURDE KÖSENER VERBANDSGESCHICHTE GESCHRIEBEN ODER HAT DER VERBAND SPUREN HINTERLASSEN. EINE AUSWAHL.

JENA, ALTE AULA - DER GRÜNDUNGSORT

Nicht Kösen, sondern Jena ist die Geburtsstätte des Kösener SC-Verbands. In der alten Aula des „Collegium Jenense" tagten im Juli 1848 Vertreter von elf SC und verhandelten über Probleme und Zukunftsperspektiven der deutschen Corps. Erst 1920 wurde die Jenaer Tagung als offizieller Gründungsakt anerkannt. Bis dahin wurde das Jahr 1855 mit dem Beginn regelmäßiger Tagungen als Jahr der Verbandsgründung betrachtet. Die Aula wurde nach der Kriegsbeschädigung zu einem Institutsgebäude umgebaut. Ein Rückbau zum Veranstaltungssaal ist geplant.

BAD KÖSEN, RUDELSBURG UND MUTIGER RITTER

Mehr als ein Ort zum „Schwärmen und zum Trinken": Die Rudelsburg, 1171 als Sitz eines Naumburger Ministerialengeschlechts erstmals urkundlich erwähnt und im Dreißigjährigen Krieg zerstört, avancierte im Zeitalter der Burgenromantik im frühen 19. Jahrhundert zu einem beliebten Ausflugsziel, auch für Studenten der nahegelegenen Universitäten Jena, Leipzig und Halle. In Naumburg, Kösen oder eben hoch über dem Saaletal trafen sich seit 1818 Vertreter der sächsischen SC zur Besprechung ihrer gemeinsamen Angelegenheiten. Seit der Kösener SC-Verband regelmäßig im Ort tagte, wurde die Rudelsburg zu einem wichtigen corpsstudentischen Bezugspunkt, später durch die Errichtung der Denkmäler zum zentralen Gedenk- und Erinnerungsort — und während der deutschen Teilung für viele Kösener Corpsstudenten ein Sehnsuchtsort. Ende 1846 erhielt Kösen Anschluss an die Eisenbahn. Neben der zentralen Lage dürfte auch die gute Erreichbarkeit 1849 zur Etablierung als Congressort beigetragen haben. Das traditionelle Tagungslokal, der „Mutige Ritter", entstand 1680 auf einer Grangie des Klosters Pforta als Ausspanne für Fuhrleute und wurde im 19. Jahrhundert zum Kur- und Tagungshotel erweitert. Nachdem sich Pläne zum Bau eines eigenen Corpsverbandshauses zerschlagen hatten, beteiligte sich der KSCV finanziell an der baulichen Verbesserung des Hotels und erhielt dafür das Nutzungsrecht für den Saalbau als bedingte persönliche Dienstbarkeit. 1994 kehrte der Verband an die historische Stätte zurück.

BERLIN

Berlin war schon früh ein Brennpunkt des Kösener Lebens. Seit den 1860er-Jahren waren die großen AH-Kommerse Teil der offiziellen Repräsentation des Corpsstudententums in der Hauptstadt. Schauplatz waren die Reichshallen und die Philharmonie an der Bernburger Straße, später auch die Ausstellungshallen am Zoologischen Garten und der Berliner Sportpalast. In den besten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg versammelten sich über 3.000 Kommersteilnehmer im Haus der deutschen Funkindustrie (Funkhalle) auf dem Messegelände. Als besondere Orte kamen nach dem Ersten Weltkrieg das Gelände und Bootshaus der Wassersportlichen Vereinigung am Schwanenwerder (1921) und das SC-Casino im Obergeschoss des Hauses Leipziger Straße 117 (ehemals Restaurant „Traube", 1931) hinzu. Während die WVAC nach dem Zweiten Weltkrieg wieder auflebte, lebt das SC-Casino nur noch in der Erinnerung fort.

MYTHOS LANGEMARCK

Der Heldentod studentischer Kriegsfreiwilliger beim gescheiterten Durchbruchsversuch des XXIII. Reserve-Korps bei Langemarck (Erste Flandernschlacht) wurde auch im Kösener SC-Verband lange mythisch überhöht. Auf dem Deutschen Soldatenfriedhof an der Straße von Dixmuiden nach Ypern wurde den Gefallenen 1932 ein Denkmal errichtet. Entlang der ehemaligen Kampffront erinnern 52 sogenannte Steinsarkophage an militärische Traditionsvereinigungen und studentische Korporationsverbände, deren Mitglieder hier ihr Leben ließen. Der Stein mit der Inschrift des KSCV ist das vermutlich einzige Kösener Denkmal im nicht deutschsprachigen Raum.

DIE PRESSA IN KÖLN

1928 nahm der Kösener SC-Verband an der PRESSA teil. Die von einem Millionenpublikum besuchte Internationale Presse-Ausstellung auf dem Kölner Messegelände war nicht nur Auftakt für die institutionelle Öffentlichkeitsarbeit des Verbands, sondern legte mit den dafür eingeworbenen Studentika auch den Grundstock für die heute im Institut für Hochschulkunde an der Universität Würzburg verwahrten Kösener Sammlungen.

KLARENTHAL - DIE PATENGEMEINDE

Weitgehend vergessen ist die Patenschaft des KSCV für die Bergarbeitergemeinde Klarenthal (heute ein Ortsteil von Saarbrücken). Angesichts der französischen Besetzung des Saargebiets beschloss der oKC 1932 die (eher symbolische) Unterstützung der Saarländer. Das Engagement, in der NS-Zeit auch propangadistisch ausgeschlachtet, fiel in die Zuständigkeit des Kösener "Hauptamts für Grenz- und Auslandsarbeit". Wichtiger Kontakt war der Stahlindustrielle Hermann Röchling (Guestphalia Heidelberg). Aktive verschiedener Corps unternahmen "Grenzland-Saarfahrten". Im Gegenzug besuchten Bergarbeiter aus dem Saargebiet die SC. Mit der Rückgliederung des Saargebiets an das Deutsche Reich und der Auflösung des Verbands im Oktober 1935 war die Patenschaft obsolet.

WINDHOEK

Weiteres Betätigungsfeld der „Auslandsarbeit" war die frühere Kolonie Südwestafrika. Der „Ausschuss für Auslandsdeutschtum" vergab in den 1920er Jahren Stipendien für deutsche Schulkinder in Südwest. Auf Initiative von Herbert Ludwig (Suevia Straßburg), der selbst von dort stammte, finanzierte der KSCV die 1931 eingeweihte Deutsche Werkschule in Windhoek (Werkunterrichtshaus der Deutschen Oberrealschule). Die Stifterinschrift prangte weithin sichtbar über der Fassade. 1963 musste das Gebäude einem größeren Neubau weichen. Zur Erinnerung an die damals noch lebendige „Patenschaft" überreichte der Verband ein Gemälde der Rudelsburg für den Neubau.

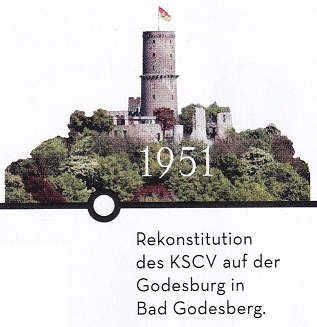

BAD GODESBERG UND DIE GODESBURG

Vom Bonner SC ging nach dem Krieg die Initiative zur Vereinigung der wieder bestehenden Corps aus. Im März 1950 trafen sich Vertreter von 48 CC auf der Godesburg zu einer ersten Vollversammlung. Im Mai 1951 wurde an gleicher Stelle die „Selbstauflösung" 1935 für nichtig erklärt und der Verband offiziell rekonstituiert. Eine corpsstudentische Tradition stellte zuvor schon das Godesberger „Vereinigungsfest alter Corpsstudenten am Rhein" dar, 1868 auf Initiative des Bonner Westfalen Schorn anlässlich der 50-Jahr-Feier der Universität Bonn erstmals gefeiert.

WÜRZBURG - NEUE HEIMAT

Ab 1954 fanden die Pfingsttagungen der Kösener Corps in Würzburg statt. Die Stadt am Main und ihre sechs Corps blieben für fast vier Jahrzehnte Gastgeber. Neu etabliert wurden in Würzburg der Festakt im Kaisersaal der Residenz und der Farbenabend auf den Häusern der Würzburger Corps. Als Tagungsort für den Congress dienten zunächst die wiederaufgebauten Huttensäle in der Virchowstraße, nach deren Schließung 1980 das moderne Congress Centrum am Mainufer. Dort erinnert seit 1986 ein Gedenkstein (Findling) an die Kösener Tagungen. Im Kellergewölbe (Hexe) des Ratskellers und mit der Gedenktafel im Ehrenhof der Alten Universität hinterließ der Kösener weitere Spuren in der Stadt. Im Würzburger Institut für Hochschulkunde befinden sich noch heute das Kösener Archiv und die studentengeschichtlichen Sammlungen des VAC.

DAS RUHRGEBIET

Das Ruhrgebiet entwickelte sich nach dem Zweiten Weltkrieg zu einem Epizentrum des Corpsstudententums. In den Wiederaufbau- und Wirtschaftswunderjahren lösten die pulsierenden Industriemetropolen des Westens die „Frontstadt Berlin" als Dreh- und Angelpunkt des corpsstudentischen Lebens ab. In Castrop-Rauxel konstituierte sich 1947 der „Ruhrarbeitskreis", der die Wiedergründung des Verbands Alter Corpsstudenten in die Wege leitete. Die seit 1953 abwechselnd durch die AHSC Essen, Bochum und Dortmund ausgerichteten Rhein-Ruhr-Kommerse gehörten zu den wichtigsten Kösener Großveranstaltungen der 1960er-Jahre. Auf ihrem Höhepunkt vereinigten sie über 1.000 Teilnehmer im großen Saal des städtischen Saalbaus in Essen.

EBERBACH

Ab 1984 hielt der KSCV seine jährlichen Arbeitstagungen im badischen Eberbach ab. Aktive und Alte Herren diskutierten Grundsatzthemen und aktuelle Fragen zur Lage des Verbands — ein Veranstaltungsformat, das heute zweifellos fehlt. Tagungsort war das 1956 eingeweihte Kurhaus (Stadthalle). Mit der Wiedervereinigung wurden die Tagungen nach Bad Kösen verlegt und schließlich eingestellt.

SALZBURG

Das Zusammenwachsen der Corps in Österreich war von vielen Brüchen begleitet. Linz, Melk und Dürnstein waren Tagungsorte und Namensgeber kurzlebiger Dachverbände österreichischer Corps. Die Corps des 1898 gegründeten Hohensalzburger SC-Verband (HSSCV) trafen sich bis zu seiner Auflösung 1902 zu ihren Pfingsttagungen in Salzburg. Als Tagungsort der Arbeitsgemeinschaft der CC und AHV in Österreich (AGOeC) und Schauplatz der Hohensalzburgkommerse wurde die Stadt später erneut zu einem ideellen Zentrum des Corpsstudententums in Österreich.