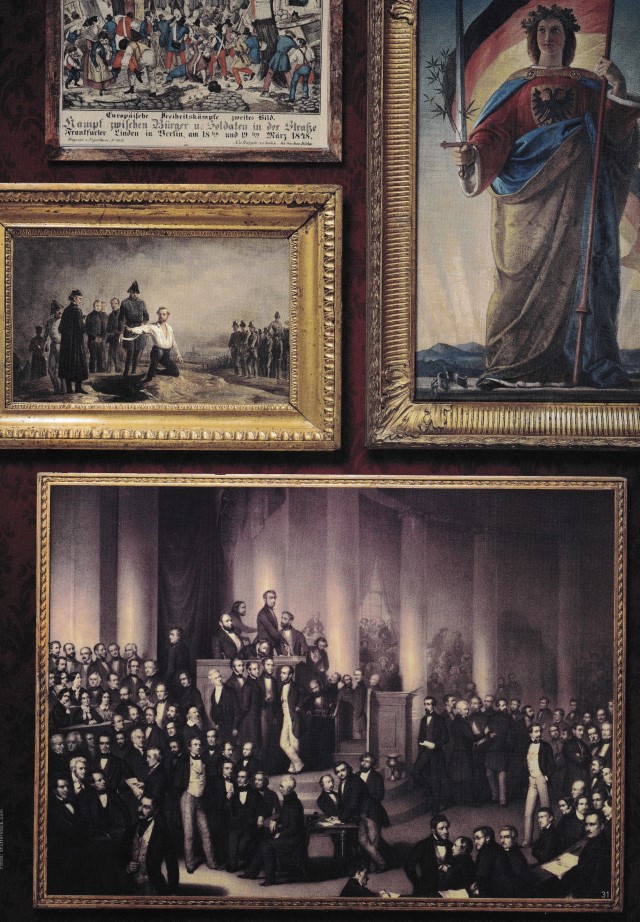

Revolution 1848/49

Prof. Dr. Edzard Schmidt-Jortzig Hanseae Bonn, Bundesjustizminister a.D.

CORPS - Das Magazin Ausgabe 1/2019

Schon die Gründung der Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn vor 200 Jahren - den Zusatz "Rheinische" durfte sie erst ab 1828 führen - fiel in eine aufgewühlte Zeit. In den deutschen Landen gärte es. Die Menschen suchten nach neuer Orientierung. Aus der französischen Revolution wirkten die Ideale von Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit fort. Die Befreiungskriege hatten vaterländische, nationale Emotionen freigesetzt. Die patriotische Forderung nach Zusammenschluss aller deutschen Territorien blühte auf. Und mit dem aufgeklärten Selbstverständnis der Menschen wuchs der Wunsch nach Bürgerrechten und mehr Mitsprache im Staat. Andererseits aber versuchten jetzt die aus napoleonischer Fremdherrschaft wieder erstandenen alten Autoritäten sich neu zu etablieren, und da ging es zuvörderst um Restauration und Hierarchiestärkung, nicht um Reform und Neuorientierung. Dem Emanzipationsdrang der Menschen setzte man Kontrollen, Sicherheitsvorsorge und obrigkeitlichen Ordnungszwang entgegen.

Bis in die Revolutionsjahre 1848/49 - und auf jene ersten drei Dezennien soll sich die Betrachtung ja beschränken - nehmen die Spannungen kontinuierlich zu. Naturgemäß halten sie in der studentischen Generation auch besonders wider. Jugendliche Emotionalität verband sich mit akademischer Freiheit, schwärmerische Aufwallung verschmolz mit den Idealen der Romantik. Erstmals kamen die jungen Leute aus dem Erziehungsgriff der heimatlichen Familie heraus und konnten nun ihre Neigungen und Interessen ausleben. Das Gemeinschaftsgefühl unter Gleichgesinnten senkte zudem Hemmschwellen und setzte neue Kräfte frei. Da waren Auseinandersetzungen mit der Obrigkeit also quasi vorgezeichnet.

Wenn heute anlässlich des Geburtstags unserer Universität auf jene Zeit zurückzublicken ist, sollen einmal Situation und Befindlichkeit der Studenten näher angeschaut werden. Es gibt ohnehin keine Institutionengeschichte ohne die Geschichte der Menschen, die sie tragen. Und erst recht gilt das für Universitäten, die gezielt für die akademische Jugend bestehen. In ihren ersten Jahrzehnten aber wurde insoweit die Bonner Universitätswirklichkeit wesentlich von Verbindungsstudenten bzw. ihren Aktionen und ihrem Verbandsleben geprägt - zugegebenermaßen freilich nicht immer nur segensreich.

POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN

Bereits ein Jahr vor unserer Universitätsgründung, im Herbst 1817, waren auf Einladung der Jenenser Burschenschaft auf dem erinnerungsträchtigen Berg des Lutherischen Exils hunderte Studenten zu einer großen Kundgebung, dem Wartburgfest, zusammengekommen. Man huldigte dem machtvollen Aufbegehren in der Reformation und der - ja auch erst vier Jahre zurückliegenden - Leipziger Völkerschlacht. Bücher und Symbole der überkommenen Ordnung wurden verbrannt. Dass da die Regierungen aufschreckten, kann kaum überraschen. Die aufmüpfige studentische Jugend rückte in den Fokus hoheitlicher Besorgnis, allenthalben setzte polizeiliche Überwachung ein.

Auch als Friedrich Wilhelm III. von Preußen endlich sein Versprechen der Stiftung einer Landesuniversität für die Rheinprovinz wahr machte, bestimmte noch politische Vorsicht die Planungen. Der Gründungstag in Bonn wurde 1818 extra auf den 18. Oktober des Jahres, den Völkerschlachttag, gelegt, um das vaterländische Pathos der siegreichen

Erhebung, das noch das Wartburgfest so stark geprägt hatte, demonstrativ für den preußischen Staat in Anspruch zu nehmen. Es gab keine prunkvolle Feier, die vielleicht Ausschweifungen hervorgerufen hätte. Und vorsichtshalber wurde dem Rektor auch keine eigene Amtskette überreicht, die ja eine gewisse Autonomie symbolisiert.

Dass die studentische Aufmüpfigkeit im Lande aber nicht zur Ruhe kam, zeigte sich schon bald. Im Frühjahr, am 18. März 1819, gab es ein tödliches Attentat auf einen besonders verhassten Vertreter der altvorderen Ordnung. Der Theologiestudent und Burschenschafter Karl Ludwig Sand aus Jena erschoss in Mannheim den bekannten konservativen Literaten August v. Kotzebue. Und als wenig später ein weiteres, freilich misslungenes Attentat in Gießen auf einen nassauschen Staatsrat folgte, reagierte der Deutsche Bund hart.

Auf Initiative Fürst Metternichs, des österreichischen Staatskanzlers, kam es im böhmischen Karlsbad zu einer Reihe von Ministerkonferenzen, die zu vier Gesetzentwürfen, den sog. Karlsbader Beschlüssen, führten, wonach nun alle Gliedstaaten entschiedene Maßnahmen gegen die "demagogischen Umtriebe" an den Universitäten zu ergreifen hatten. Im September 1819 stimmte die Bundesversammlung den Entwürfen zu, und diese Regelungen galten dann bis in die Revolutionsjahre. Es begann die "Dämagogenverfolgung".

PERSÖNLICHE INVOLVIERUNG VON VERBINDUNGSSTUDENTEN

Wie sich in diesem Umfeld die Anfangsjahrzehnte unserer Universität entwickelten, lässt sich vielleicht noch anhand einzelner Lebensbilder näher illustrieren. Zwei Exponenten greife ich dafür heraus. Beider Person und Lebensweg differieren dabei merklich. Und sie stehen auch für unterschiedliche Seiten des verbindungsstudentischen Lebens, der eine eher für die Innenansicht, für die soziale Befindlichkeit und die subjektiven Bedrängnisse, der andere für die Auswirkung, die unternommen Aktion und das politische Engagement. Aber sie kennzeichnen doch vielleicht bestimmte, damals herrschende Strömungen gut.

Maximilian von Arnim duellierte sich in aller Heimlichkeit an einem Wintermorgen im Jahr 1835 auf der Insel Nonnenwerth am Rolandseck.

EIN BONNER CORPSSTUDENT

Als erstes soll insoweit Maximilian v. Arnim in den Blick rücken, der eigentlich nur wegen eines einzigen tragischen Umstandes in unserer geschichtlichen Rückschau exemplarisch wird. Der junge Mann kam 19-jährig im Sommersemester 1833 nach Bonn, schrieb sich für das damals übliche allgemeine Eingangsstudium in der artistischen Fakultät ein und renoncierte bei Borussia. Arnims karge Jugend, sein Selbstverständnis, seine Ideale waren ganz von den Befreiungskriegen und dem folgenden Neuaufbau bestimmt sowie von dem darin stets präsenten Konflikt zwischen preußischer Restauration und gesellschaftlichen Aufbruch. Seinen Vater hatte der Junge nie erlebt. Der war bereits zwei Monate vor der Geburt des Sohnes bei Folgekämpfen der Leipziger Völkerschlacht gefallen. Die Mutter starb kurz danach an Kummer und Entkräftung. Der verwaiste Junge wuchs bei einer Tante auf.

In seinem Corps erwarb sich Maximilian v. Arnim rasch Ansehen. Ein Semester bekleidete er die zweite und zweimal die erste Charge. Er war ein beliebter, hoffnungsvoller junger Mann. Aber: Er starb eben bereits mit 22 Jahren, und zwar im Frühjahr 1835 nach einem Pistolenduell mit einem Landsmannschafter (wohl einem Kölner). Arnim war der einzige Bonner Corpsier, der bei den erbitterten Verbindungsstreitigkeiten starb. Auf Seiten der landsmannschaftlichen Zusammenschlüsse, bei den Aachenern, gab es ebenfalls einen Toten.

Mitglieder der Corps, der Burschenschaften und der landmannschaftlichen Verbindungen lagen damals in heftiger Konkurrenz miteinander. Sie kämpften um die beitrittswilligen Studenten, beschnitten einander die Entfaltungsmöglichkeiten und provozierten sich allenthalben. Sowie der Einzelne sich von der Gegenseite unbotmäßig behandelt fühlte, musste Satisfaktion gefordert werden. Arnim soll sich die Pistolenforderung aus eigentlich unbedeutendem Anlass eingehandelt haben. An einem grauen Wintermorgen wurde das Duell in aller Heimlichkeit auf der Insel Nonnenwerth ausgetragen. Arnim wurde in die Brust getroffen, wenig später, am 25. März 1835, starb er. Eine nähere Untersuchung des Geschehens unterblieb selbstverständlich. Der SC veranstaltete aber zu Ehren des gefallenen Angehörigen einen Fackelzug, an dem übrigens auch viele sonstige Universitätsmitglieder teilnahmen.

Was solche Exzesse hervorrief, war zunächst sicher das überzogene Ehrgefühl der Beteiligten. Aber es ging eben auch ganz grundsätzlich um die Vorherrschaft auf dem studentischen Feld. Und gewiss steigerte alles noch der ungestillte aufgestaute Tatendrang der Studenten, die nach Freiheit strebten und nationale Vereinigung ersehnten, aber darin eben behördlich unterdrückt und blockiert wurden. Denn Staat und Universität versuchten, von vornherein all solche Bestrebungen zu ersticken. Überwachung, Misstrauen und obrigkeitlicher Verfolgungsdruck regierten das studentische Leben. Nach einer großen studentischen Massenkundgebung im Mai 1832 auf dem Hambacher Schloss, dem sog. Hambacher Fest, sowie dem Frankfurter Wachensturm 1833 hatte ja die deutsche Bundesversammlung noch im November 1834 beschlossen, die Bekämpfung freiheitlicher Regungen an den Universitäten weiter zu verschärfen, wovon nun nicht nur die Burschenschaften, sondern ebenso die Corps betroffen waren.

Die Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität zu Bonn.

Nach seiner Auswanderung war Karl Schurz unter Präsident Rutherford B. Hayes von 1877 bis 1881 Innenminister der Vereinigten Staaten.

EIN BONNER BURSCHENSCHAFTER

Sodann mag noch ein zweiter Lebensweg die Studentengenerationen jener ersten Jahrzehnte und die damaligen politisch-gesellschaftlichen wie verbindungsmäßigen Verhältnisse an der Bonner Universität näher beleuchten. Deutlich werden dabei zudem die gravierenden Weichenstellungen und Folgen, die sich für den Einzelnen ergeben konnten. Es geht um Karl Schurz. Und mit ihm kommt jetzt - neben den in der "Union" vereinigten katholischen Verbindungen, die aber vor Ort auf dem politischen Feld keine Rolle spielten - auch die dritte Gruppe der Bonner Verbindungsszene in den Blick, die Burschenschaften, die ohnehin ja in ganz Deutschland die Revolutionsjahre prägten.

Schurz (erst im späteren Lebensabschnitt schrieb er seinen Vornamen mit C) kam aus sparsamen Verhältnissen und begann als 18-jähriger zum Winter 1847/48 das Studium an der Friedrich-Wilhelms-Universität - nominell für Philosophie und Geschichte, aber in der allgemeinen Politisierung blieb dafür wenig Zeit. Er schloss sich der Burschenschaft Frankonia an und war im folgenden Jahr deren Sprecher. Gut ein Jahr später jedoch trat er, weil ihm dort die republikanisch-demokratischen Ziele nicht entschieden genug verfolgt wurden, mit Gleichgesinnten wieder aus und gründete eine eigene Burschenschaft. Zur gleichen Zeit spielte auf der politischen Szenerie in Bonn der charismatische junge Dozent Gottfried Klinkel eine wichtige Rolle, der noch als Theologiestudent Anfang der 1830er Jahre ebenfalls der burschenschaftlichen Bewegung beigetreten war, und zwar der (auf behördlichen Druck wenig später aufgelösten) Bonner Erst-Burschenschaft Germania. Schurz und Klinkel wurden ein eingeschworenes Revolutionsgespann, Klinkel als Programmatiker und feuriger Redner, Schurz als Organisator und steter Aktivist.

Hochschulpolitisch gelang es Karl Schurz im Sommer 1848 noch (zusammen mit dem Rhenanen Adolf Ernst v. Ernsthausen), die Bonner Studentenschaft über alle korporativen Gegensätze hinweg in einer sog. Allgemeinheit zu vereinigen - ein früher Vorläufer des heutigen Studentenparlaments. Aber als das Engagement der Studenten bald wieder erlahmte, und nach den ersten Erfolgen auch in Gesamtdeutschland der Schwung demokratisch-nationaler Bestrebungen verloren zu gehen drohte, tendierte Schurz zu handfesteren Aktionen. Im November jedenfalls entmachteten demokratische Kräfte unter seiner und Kinkels Führung die städtischen Behörden in Bonn, die neue Bürgerwehr mit ihrer Studentenabteilung besetzte die Stadttore, und es wurde ein zwölfköpfiger sog. Sicherheitsausschuss konstituiert, der die Geschicke der Stadt regeln sollte. Nun aber reagierte die Obrigkeit entschlossen. Am 20. November 1848 besetzten preußische Truppen die Stadt, die Bürgerwehr wurde aufgelöst. Und damit endete auch die bewegte Zeit von Schurz auf der studentischen Bonner Bühne.

Nachdem Friedrich Wilhelm IV. im Frühjahr 1849 die Kaiserkrone abgelehnt hatte und nun alle nationalen Träume gescheitert schienen, brachen u.a. in Barmen und Elberfeld bewaffnete Aufstände los. Schurz und etliche Gleichgesinnte - übrigens hierbei nun keinerlei Corpsstudenten - wollten den Aufständischen zu Hilfe kommen, brauchten Waffen und zogen am 10. Mai 1849 gen Siegburg, um das dortige Zeughaus zu stürmen. Die Aktion scheiterte jedoch. Die Insurgenten wurden festgenommen, Schurz aber ein Jahr später überraschend freigesprochen, Er schloss sich daraufhin Aufständischen in Baden an, wurde erneut festgesetzt, konnte entkommen und flüchtete nach weiteren spektakulären Aktionen endlich 1852 in die Vereinigten Staaten. Und wie er dort dann einen märchenhaften Aufstieg nahm - als General der Unionsarmee, Mitbegründer der Republikanischen Partei, gewähltes Mitglied des Senats, amerikanische Innenminister - und zu einem der einflussreichsten Männer im Staat wurde, das kennen ja die meisten.