Zwischen Klinge und Zeitgeist

Die Mensur im Spiegel der bildenden Kunst

Helge Jost Kienel Bavariae Erlangen

CORPS - Das Magazin 3/2025

Die wirksamsten Klischees über Korporationen kreisen um drei Themen: Seilschaften, Saufgelage und Schmisse. Wie immer, wenn Halbwissen sich mit Vorurteilen trifft, entstand so das reichlich verzerrte Bild einer studentischen Subkultur, die tatsächlich bis heute stilprägend wirkt – freilich meist anders, als unsere Kritiker ahnen. Der folgende Artikel betrachtet daher die Darstellung der studentischen Mensur in der Kunst, sowohl im klassischen korporativen Geist als auch in den Verrissen unserer Gegner.

Interessant ist das Thema allemal: Der Zweikampf zählt zu den archetypischen Krisen menschlicher Existenz, gemeinsam mit Liebesleid, Totschlag, Flucht, Feuer, Krankheit, Hunger und Krieg – wobei Letzterer allesamt vereint. Außerdem kristallisiert das Duell die allgemeine Brutalität des Kriegs in zwei Personen, die für Ehre oder Pflicht zu den Waffen greifen. So entsteht ein Pedigree aus Geheimnis, Spannung und Gewalt, das auch das Erfolgsgeheimnis vieler Bühnenstücke, Dokumentationen und Filme ausmacht. Die Historienfilme Die Duellisten (1977) oder The Last Duel (2021), beide von Ridley Scott, belegen die anhaltende Medienwirkung dieser brisanten Mischung.

Die studentische Mensur fügt schließlich noch den Zauber des Exklusiven hinzu. Natürlich dürfen die studentischen Bestimmungspartien nicht mit klassischen Duellen gleichgesetzt werden; sie sind keine expliziten Ehrenhändel, sondern verabredetes Kräftemessen nach festen Regeln, in deren Verlauf Blut fließen mag – ganz ähnlich wie bei Boxkämpfen. Doch zumindest die Herkunft aus dem Ehrenzweikampf ist offensichtlich. Hinzu kommt, dass das Bild des Studenten in der Geschichte eng verbunden ist mit der Vorstellung impulsiver Handgemenge und dem Recht, Waffen zu tragen. Auch der junge Martin Luther erlitt eine Beinwunde – die er sich allerdings bei einem Sturz und mit seiner eigenen Waffe zufügte.

Bis weit ins 18. Jahrhundert führten die Studenten dieselben Klingen wie der Adel, also Schwert, Rapier und später Degen; auch ihre Auseinandersetzungen folgten zunächst keinem besonderen Comment, sondern den herkömmlichen Sitten des jeweils gebräuchlichen Duellwesens. Noch der bekannte Stich Der rauffende Student von Johann Georg Puschner aus dem Jahr 1725 zeigt einen Altdorfer Studenten mit Schnallenschuhen, Allongeperücke und Dreispitz, der gerade seinen Degen zieht. Im Hintergrund sehen wir unter anderem ein Gruppenduell, streitende Kartenspieler, mit Hellebarden bewaffnete Büttel sowie einen regelrechten Zweikampf mit Stoßdegen. Der Kupferstich dürfte das Spektrum der Streitigkeiten an deutschen Hochschulen jener Tage einigermaßen realistisch widerspiegeln, wenn wir auch auf einen wesentlichen Unterschied zu nicht-studentischen Duellen hinweisen müssen: Es gab vergleichbar wenige Todesfälle, was vielleicht auf eine allmähliche Ritualisierung zurückzuführen sein mag, aus der schließlich im 19. Jahrhundert die Mensur entstand. Außerdem prägten lange die ständischen Konflikte zwischen Handwerkern und Studenten eher den Alltag der Hochschulstädte als bewaffnete Kämpfe unter den Immatrikulierten selbst. Solche sehr rustikalen Zusammenstöße nahmen für gewöhnlich den Charakter wüster Massenschlägereien an, allein schon, da die meisten Handwerker – im Gegensatz zu Studenten – in der Regel weder bewaffnet waren noch als satisfaktionsfähig geachtet wurden. Denn das Duell ist ein Streit unter Gleichrangigen; eine Forderung bedeutet demnach zugleich die Anerkennung des Gegners als ebenbürtig, stellt also paradoxerweise eine Art Respektbezeugung dar. Das bedeutet, dass echte Zweikämpfe zwischen Angehörigen verschiedener Stände ausgesprochen selten vorkamen. Gleichzeitig waren Duelle innerhalb der Studentenschaft offensichtlich lange Zeit die Ausnahme. Ein Grund mag sein, dass bis ins 19. Jahrhundert auch unter Studenten normalerweise auf Stich gefochten wurde, was bei Treffern im Torso sehr leicht zu Todesfällen führte.

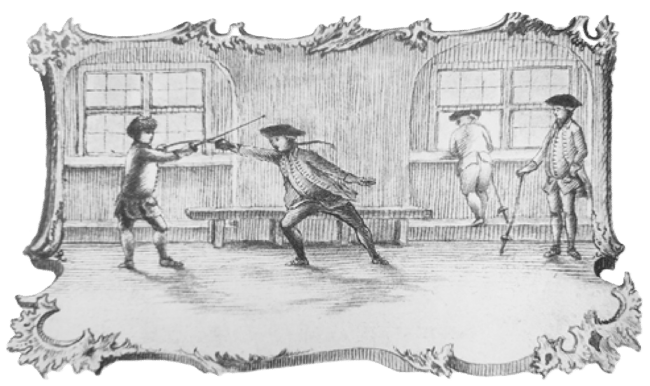

Tatsächlich sind Darstellungen von Studenten auf dem Fechtboden in dieser Zeit häufiger als wirkliche Duellszenen. Ein weiterer Stich von Johann Georg Puschner trägt den Titel Der fechtende Student (1725): Wir sehen den Fechtmeister der Universität Altdorf, der Studenten am Stoßdegen unterrichtet; spannend ist auf dieser Abbildung auch das hölzerne Pferd im Hintergrund, ein Beweis, dass Fechten hoch zu Ross offenbar ebenso gelehrt wurde wie der Duellkampf zu Fuß. Auch das Stammbuchblatt aus der Mitte des 18. Jahrhunderts zeigt einen Fechtlehrer bei der Einzellektion im Degenfechten. Eher einen Sonderfall beschreibt daher ein weiteres Stammbuchblatt aus dem Jahr 1760: Auf dem Jenenser Marktplatz duellieren sich zwei Studenten mit Stoßdegen, während ein Kreis Schaulustiger auf den ersten blutigen Tusch wartet.

Offenbar zählte der rauflustige Student also schon damals zu den Klischees, wenn auch in der Realität das Duell die Ausnahme im Alltag der Hochschulen darstellte – ganz im Gegensatz zum viel zweikampffreudigeren Offizierskorps beziehungsweise Adel. So wurde in Göttingen während des 18. Jahrhunderts nur ein einziger Student im Duell getötet ( Joh. Heinrich Techentin, † 1766). Die oben erwähnte Szene eines studentischen Duells mitten auf dem Jenenser Marktplatz gibt also keineswegs die Norm wieder, bzw. unterstreicht bestenfalls die besondere Duellfreude der Jenenser Studenten, die auch ein Stammbuchblatt von 1760 betont: „In Jena komt ein Renomist, der Galle zeigt und Eißen frist.“ Auch die Studenten der aufgelassenen Hochschule von Helmstedt (Academia Julia Carolina; 1576 bis 1810) galten wegen ihrer vermeintlichen Rauflust als erwähnenswert. So dichtet Erdmann Use 1710 für sein Universal-geographisch-historisches Lexicon: „Wer von Wittenberg kommt mit gesunden Leib / Von Leipzig und Tübingen ohne Weib / Von Jena und Helmstädt ungeschlagen / Der kan von grossem Glücke sagen.“

Wenn auch studentische Duelle weit weniger verbreitet waren als Zweikämpfe unter Offizieren und Adligen – im Comment und den Waffen unterschieden sie sich zunächst nicht: Meist wurde mit dem Degen gefochten, der zwar zwei geschliffene Schneiden besaß, aber insbesondere auf Stich geführt wurde. Aus Frankreich kam im 18. Jahrhundert dann der sogenannte Pariser mit starrer dreikantiger Klinge – ungeschliffen, aber spitz, der später den Degen als Stichwaffe verdrängte. Erst nach dem berüchtigten tödlichen Zweikampf in Göttingen 1766 wurde das Hiebfechten immer populärer und der Göttinger Hieber entworfen, der sich allmählich in den modernen Korbschläger verwandelte.

Zu Beginn des 19. Jahrhunderts begegnen uns dann viele Mensurbilder in der Gestalt von Kammerstücken: Gefochten wurde offenbar gerne in Studentenbuden. Das Aquarell von Johann Heinrich Ramberg Göttinger Abfuhr (1818; S. 42) zeigt ein Schlafzimmer mit Eckofen und Bett; einer der Fechter ist in die Seite getroffen und muss von seinen Kommilitonen gestützt werden. Ein Hausbursche wischt schon das Blut von den Dielen, während die Wirtin des Verletzten verzweifelt die Hände ringt. Deutlich sehen wir eine der verwendeten Waffen: Ihr Korb mit gewundenem Griffbügel erinnert eher an die italienische Schiavona als an einen Schläger – und eignet sich ganz offenbar ausgezeichnet zum Stoß!

Die Evolution zum Schläger erkennen wir deutlich auf dem Aquarell Göttinger Mensur aus dem Jahr 1808: Auch diese Studenten fechten auf Stich, allerdings mahnen ihre Degengefäße eindeutig an die typischen Körbe, wie wir sie heute noch an Chargen- oder Mensurschlägern führen – tatsächlich genügt ihre Schutzwirkung ebenso dem Hieb- wie dem Stoßfechten. Wieder findet der Kampf in einer Studentenbude statt: Die klassizistische Ausstattung des vornehmen Zimmers wird durch reichlich Pfeifen, Bücher und Waffen studentisch akzentuiert. Die Fechter tragen zum Schutz Zylinder, ihre Kommilitonen hohe Kopfbedeckungen, durch die napoleonische Militärmode inspiriert, wie Zweispitze und fantasievolle Tschako-artige Mützen.

Die Jahrzehnte nach 1780 können auch als darwinistische Phase der Mensur bezeichnet werden, denn zunächst setzten sich die neuen studentischen Waffen allmählich gegen ihren traditionellen Konkurrenten durch: Zu Beginn des 19. Jahrhunderts verliert der Degen endgültig den Wettkampf gegen Schläger und Pariser.

Gleichwohl wurden auch diese modernen Waffen noch zum Duell verwendet – also zur Austragung von Ehrenhändeln. Während dann in den folgenden Jahrzehnten der Pariser die berüchtigte Wahl für Stichduelle blieb, entwickelten sich Glockenund Korbschläger zu reinen Hiebwaffen. Parallel dazu kam unter Studenten der Säbel auf, als Duellklinge für die Beilegung besonders schwerer Beleidigungen.

Um die Jahrhundertmitte schließlich hatte das Fechten an den Universitäten einen so hohen Prestigewert erreicht, dass die regelrechten Duelle allein dem enormen Geltungsbedarf der Studenten nicht mehr genügen konnten. Daher wurde die Mensur als Bestimmungspartie eingeführt: Nun bestimmte sozusagen die Nachfrage das Angebot. Außerdem verloren die Partien so den Charakter ernsthafter Händel und glichen eher dem Kräftemessen in einem gleichwohl blutigen Sport. Als Antreiber bekannte sich im Jahr 1859 der Kösener Congress ausdrücklich zur Bestimmungsmensur. Vor diesem Hintergrund starb das Pariserfechten allmählich aus, während das Gefälle zwischen Säbel und Schläger noch erhöht wurde: Bis in die Dreißigerjahre des 20. Jahrhundert galt der Säbel nun als Waffe studentischer Ehrenhändel in deutlicher Abgrenzung zu den Schlägerpartien.

Die langsame Ausformung der heutigen Mensur lief weitgehend parallel zur Ausdifferenzierung der auch heute noch üblichen schlagenden Verbindungstypen Corps, Burschenschaften, Turnerschaften und Landsmannschaften mit all ihren Schattierungen, Differenzen und Allianzen. Damit war eine Kampfart gefunden, die der fortschwelenden studentischen Rauflust einerseits entgegenkam, gleichzeitig aber durch die hohe Ritualisierung einen artifiziell-zivilisierten Charakter trug und den tödlichen Ausgang minimierte; insbesondere die Einführung von festem Stand und Paukbrille unterstützte diese Tendenz.

Erst das Aufkommen solcher Mensuren sollte offenbar zur (wirklich) massenhaften Austragung von Zweikämpfen unter Studenten führen und damit ihrer noch häufigeren Darstellung in der Kunst.

So erzählt die Lithografie aus dem Jahr 1837 von einer Partie zwischen Bremensia Göttingen und Nassovia: Wir sehen einen Wirtshaussaal mit Eisenofen. Die Paukanten fechten mit Korbschlägern, die sich inzwischen in reine Hiebwaffen verwandelt haben, was auch die vergleichsweise enge Mensur belegt. Gleichzeitig bleibt die Beinarbeit immer noch dynamisch; zum Schutz dienen bereits Stulp, Halsbandage und Mütze. Beide Kämpfer tragen zusätzlich ein Bauchleder mit Beintaschen aus Leinen. Der Charakter des Bildes bleibt vornehm kühl und nüchtern, wodurch die Darstellung noch stark an ältere Darstellungen kurz nach der Jahrhundertwende erinnert.

Eine deutliche Variation dieses Grundthemas sieht man dagegen in Mensur des Gießener SC vor der Badenburg von 1843. Hier haben die Paukanten, ein Hesse und ein Rhenane, ihre Bandagen deutlich verstärkt: Zusätzlich tragen sie gepolsterte Plastrons – also gesteppte und gefütterte Leinenpanzer. Diese Rüstung war bereits im europäischen Mittelalter als Gambeson beliebt und wurde nun wiederentdeckt, eine erstaunliche Entwicklung, welche die Einführung des Kettenhemdes in der Mensur vorwegnahm.

Die Atmosphäre des Bildes allerdings trägt angesichts des gewalttätigen Bildthemas doch recht sentimentale Züge: Die Landschaft – eine urtümliche Waldkulisse mit Schloss – erfüllt ihre Rolle als Stimmungsträger, wie für die deutsche Romantik seit spätestens Caspar David Friedrich typisch. Hier wird uns der Zweikampf bereits als gemütvolle Genreszene vorgeführt, deren Inhalt, ganz ähnlich wie Kneip- und Flirtszenen, zum romantisierten Alltag der Verbindungsstudenten gezählt wurde.

Diese Verklärung nahm im fortschreitenden 19. Jahrhundert immer weiter zu und dokumentiert einen grundlegenden Imagewandel: In der frühen Neuzeit hatten sich die Studenten den Ruf undisziplinierter Radaubrüder erworben – nun gerieten die unter den Einfluss eines neuen Bildungsideals. Das erstarkende Bürgertum erkannte in den Hochschulen einmal mehr die perfekte Aufstiegschance für ihren männlichen Nachwuchs. Während das Offizierskorps sein adliges Primat nur widerwillig aufgab, stand den Bürgern der Zugang zu den Universitäten frei. Diese positive Option, gepaart mit den Schwärmereien der Romantik, umstrahlte den Studenten mit einem Nimbus kraftvoller und zugleich unbekümmerter Jugend.

Ab 1871 formten gehobenes Bürgertum und Adel bald eine neue gemeinsame Elite, die im Reserveoffizier und Corpsstudenten die beiden – oft genug idealisierten – Bezugspunkte ausmachte. Die Offiziersmesse und das Verbindungshaus dienten schließlich als Heimat zweier (angesehener) Subkulturen, deren Akteure sich meist wohlwollend begegneten und die in vielen Fällen sogar identisch waren: Otto von Bismarck verkehrte in beiden Welten ebenso wie sein Dienstherr Kaiser Wilhelm II. Gleichzeitig übernahmen gerade Corps gerne den elitären Gestus finanzieller Unbesorgtheit, der sich um Geld so lange nicht scherte, wie es vorhanden war – sehr häufig noch weit über diesen Punkt hinaus. Auch der selbstverständliche Waffengebrauch zählte zu den Eigenheiten beider Kreise, die hier allmählich verschmolzen, wenn auch die Korporierten mit der Mensur ihren eigenen Stil vertraten.

Der gesellschaftliche Wandel seit der Reichsgründung ließ jedoch eine zweite Klasse an Bedeutung gewinnen, die auf der anderen Seite des Spektrums rumorte: die Arbeiterschaft der immer weiter anschwellenden Industriereviere und der Vororte selbst kleinerer Städte. Hier – beeinflusst von oft genug korporierten Vordenkern wie Lasalle, Liebknecht oder Marx – wurden diese Forderungen nach politischer und gesellschaftlicher Teilhabe transportiert, die heute noch die Basis vieler demokratischer und sozialistischer Strömungen bilden. Vor dem Hintergrund erheblicher wirtschaftlicher Nöte dieser Arbeiterschicht mochte der Lebensstil der neuen adligbürgerlichen Elite oft als frivol und moralisch fragwürdig gewertet werden.

Die lautstarke Kritik an den verschiedenen Facetten dieser Kultur konnte daher nicht ausbleiben: Auch die studentische Mensur, Trinkspiele und Renommierfreude gerieten ins Fadenkreuz sozialistischer Journalisten und Politiker, die sich immer mehr eines moralinsauren Puritanismus bedienten, der häufig kaum von kleinlicher Heuchelei zu unterscheiden war: Sie entwarfen das überzogene Zerrbild einer müßigen Subkultur ohne ethische Prinzipien – angeblich sowohl ästhetisch wie moralisch abstoßend. Gerade die Mensur diente hier als Projektionsfläche: Mit genüsslicher Bosheit karikierten Künstler wie Eduard Thöny oder Bruno Paul die zerhackten Gesichter (vermeintlich) übermäßig korpulenter oder grotesk dünner Studenten, denen diese Verzerrung alle Menschlichkeit rauben sollte. Die Karikatur Akademische Schlachtschüssel (1905) von B. Paul zeigt zum Beispiel zwei blutende Paukanten, deren Kopfwunden gerade durch einen Arzt begutachtet werden; der Spruch des Mediziners: „Beiderseits kein edler Teil verletzt“, als Hinweis auf die angebliche Geistlosigkeit seiner Patienten, dürfte den politischen Geschmack vieler Leser der (linken) Satirezeitung Simplicissimus getroffen haben.

Solche Karikaturen prägen leider bis heute das politisch gefärbte Fremdbild der schlagenden Korporationen, wobei die objektive Quellenkritik hier nicht die besondere Stärke vieler Zeitgenossen ausmacht. Wie die satirische Darstellung des Studenten Diederich Heßling in Heinrich Manns Roman Der Untertan, so wurden diese übertriebenen Zeichnungen oft genug als bare Münze genommen und immer weiter kolportiert: Jugendliche Unbekümmertheit sollte so zu dekadenter Frivolität, Mut zu Stumpfheit umgedeutet werden.

Aber vielleicht gilt auch hier: Was man über mich sagt, sagt oft mehr über den Sprecher als über mein Wesen.

Mensurbilder begleiten die studentischen Partien also durch ihre gesamte Geschichte, wobei die emotionale Temperatur von sachlich nüchtern über romantisch bis aggressiv-ablehnend reicht. Hier zeigt sich der Charme der Kunst- beziehungsweise Kulturgeschichte als Spiegel nicht nur konkreter Ereignisse und Moden, sondern auch nuancierter Stimmungslagen und Ideen.

Der Wert der Mensur für die Beteiligten – ob Paukanten, Sekundanten oder Spektanten – bleibt von solchen Variablen natürlich völlig unberührt. Denn das gleichermaßen gemeinschaftliche wie individuelle Erlebnis der Mensur bleibt unser einzig entscheidender Maßstab. Immer. Der Rest ist ein Echo des Zeitgeists.