Lehrstuhl für Aufbereitung und Veredlung

Verfasser: Univ.-Prof. Dr. mont. Helmut Flachberger, Ass.Prof. Dr. mont. Andreas Böhm, Dipl.-Ing. Wolfgang Öfner, Dipl.-Ing. Alfred Stadtschnitzer, Dipl.-Ing. Christine Bauer-Vasko, Dipl.-Ing. And-reas Oberrauner, Dipl.-Ing. Andreas Schmid, alle: Lehrstuhl für Aufbereitung und Veredlung, Montanuniversität Leoben, Franz-Josef-Straße 18, 8700 Leoben / Österreich.

Der im Jahr 1929 gegründete Lehrstuhl für Aufbereitung und Veredlung beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit dem trocken und nass durchgeführten Verarbeiten von primären und sekundären festen Rohstoffen zu verkaufsfähigen Produkten mittels aufbereitungstechnischer, also physikalischer, physikalisch-chemischer und chemischer Verfahren. Auf Basis eines kurzen Rückblicks auf die Entwicklung der damals als Institut für Aufbereitung und Veredlung gegründeten Lehr- und Forschungsstätte werden die derzeitigen Hauptaufgaben in Lehre und Forschung beschrieben und der vorsichtige Versuch eines Ausblicks in die nahe Zukunft unternommen.

1. Einleitung

Der Lehrstuhl für Aufbereitung und Veredlung (vormals Institut für Aufbereitung und Veredlung) ist seit 2006 dem Department Mineral Resources and Petroleum Engineering an der Montanuniversität Leoben zugeordnet und wird seit Oktober 2005 vom erstgenannten Verfasser dieses Beitrages geleitet.

Die Hauptaufgaben liegen naturgemäß in der Wissensweitergabe — der Lehre — und der Wissensvermehrung — der Forschung.

In der Lehre werden vorrangig das Bachelorstudi-um Rohstoffingenieurwesen und das Schwerpunktfach Aufbereitung und Veredlung, im Masterstudium Rohstoffverarbeitung betreut. Ergänzend dazu wird ein gemeinsam mit der Ecole Nationale Supörieure des Mines de Paris im Studienjahr 2005/06 angebotenes Double Degree Program Mineral Processing and Energy Systems betreut. Schlussendlich wird gegenwärtig jeweils eine Lehrveranstaltung für die Studienrichtungen Industrieller Umweltschutz und Industrielle Energietechnik abgehalten.

Die im Wesentlichen experimentell ausgerichtete Forschung leitet sich u.a. von den vielfältigen Herausforderungen der Industriepartner ab. Die gegenwärtigen Arbeitsgebiete liegen — taxativ aufgelistet — in der Prüfung auf Aufbereitbarkeit von primären und sekundären festen Rohstoffen, in der Fein- und Feinstkornaufbereitung, der Funktionalisierung von Rohstoffen, den grenzflächengesteuerten Aufbereitungsverfahren (insbes. Elektroscheidung und Flotation), der Magnetscheidung, der Verfahrensentwicklung und -optimierung, der Probenahme und Produktstromvergleichmäßigung, der auf physikalischen Prinzipien basierenden Abfallaufbereitung, der Weiterentwicklung der Prozesstechnik, in der Festlegung von Gesetzmäßigkeiten für die Apparateauswahl und Apparateauslegung und der Unfallverhütung.

2. Geschichtliche Entwicklung

Der Beschluss zur Gründung einer Lehrkanzel und eines Instituts für Aufbereitung wurde an der Montanistischen Hochschule im Jahre 1929 gefasst. Mit der Berufung von Dr.-Ing. E. Bierbrauer zum Professor für Aufbereitung und Veredlung im Jahre 1930 wurde ein Fachmann ersten Ranges und ein vorbildlicher akademischer Lehrer gewonnen, der unbeachtet der damaligen wirtschaftlichen Schwierigkeiten in kurzer Zeit ein voll arbeitsfähiges Aufbereitungsinstitut aufgebaut und über 36 Jahre hindurch mit allseits anerkanntem Erfolg geleitet hat. Sein Konzept der Hinwendung zum aussagekräftigen aufbereitungstechnischen Kleinversuch hat das Leobener Aufbereitungsinstitut auch noch nach der Zeit seiner Tätigkeit als Professor geprägt.

Die nach der Institutsgründung einsetzende Wirtschaftskrise machte den ursprünglichen Plan eines Neubaues mit Laborräumen, Maschinenhalle, Werkstätte und eigenem Hörsaal zunichte. Die zunächst nur als Übergangslösung gedachte Unterbringung im Hochschul-Hauptgebäude währte mehr als 20 Jahre, bis schließlich nach 1950 in einen später „Rittinger-Institut" genannten Neubau zwischen dem Hauptgebäude und der Parkstraße übersiedelt werden konnte.

Nach dem Wechsel der Institutsleitung aufgrund der Emeritierung von Prof. Dr.-Ing. Bierbrauer und dem Dienstantritt von Prof. Dr. mont. H.J. Steiner als Ordinarius für Aufbereitung und Veredlung im Mai 1968 wurden die damals gegebenen Möglichkeiten einer räumlichen Institutserweiterung auf eine Hauptnutzfläche von 550 m2 in Verbindung mit apparativen Neuanschaffungen genutzt. In den folgenden Jahren erweiterte sich das Lehrangebot aufgrund neuer Studien- und Wahlfachrichtungen von drei auf neun Lehrveranstaltungen, davon drei mit Laborübungen.

Schwerpunkte in lagerstättenbezogener Aufbereitungsforschung wie z. B. der Spateisenstein- und Braunkohlenaufbereitung und der Aufbereitung von Industriemineralen ergaben sich naturgemäß vor allem aus Kontakten mit dem heimischen Bergbau und aus geförderten Rohstoffprojekten.

Allgemein orientierte Forschungsthemen waren die Zerkleinerungs-, Aufschluss- und Flotationskinetik, Auslegungsfragen der Siebung, Setzsortierung und Magnetscheidung, die Bewegung und Wechselwirkung von Körnern in polydispersen Suspensionen, die Aufbereitungsmineralogie, die Probenahme und — angeregt durch die Industriekontakte — die zweckmäßige Gestaltung von Abnahmeverfahren für Aufbereitungsanlagen.

3. Mitarbeiter des Lehrstuhls

Das seit 2005 stetig wachsende Team der Leobener Aufbereiter ist in Abb. 1 dargestellt.

1. Reihe: Egbert Fuchs (Werkstättenlaborant), Ulrike Zepic-Soller (Sekretärin), Natalie Auer (Physiklaborantin in Ausb.), Sigrid Stanglauer (stud. Hilfskraft), Prof. Dr. Helmut Flachberger (Lehrstuhlleiter), Anna Balloch (Laborhilfskraft), Christine Bauer-Vasko (wiss. Mitarbeiterin), Günther Howorka (Laborant);

2. Reihe: Paul Meissner (stud. Hilfskraft), Prof. Dr. Hans-Jörg Steiner (Emeritus), Karl-Heinz Ohrdorf (externer Dissertant), Andreas Oberrauner (wiss. Mitarbeiter), Wolfgang Öfner (wiss. Mitarbeiter), Alfred Stadtschnitzer (wiss. Mitarbeiter), Andreas Schmid (wiss. Mitarbeiter), Jörg Stanek (stud. Hilfskraft), Rüdiger Richter (externer Dissertant, AH des Erz), Dr. Andreas Böhm (wiss. Mitarbeiter), Andre Schmickl (stud. Hilfskraft)

4. Lehraktivitäten

Durch die Zusammenführung der ursprünglich als Diplomstudien geführten Studienrichtungen Bergwesen, Gesteinshüttenwesen und Markscheidewesen bei gleichzeitiger Umsetzung des Bologna-Prozesses ergab sich für den Lehrstuhl für Aufbereitung und Veredlung die Chance, sowohl einen Beitrag zur aufbereitungstechnischen Basisausbildung im Rahmen des im Jahr 2003 etablierten Bachelorstudiums Rohstoffingenieurwesen gemäß Tabelle 1 zu leisten, als auch ein eigenes Schwerpunktfach Aufbereitung und Veredlung im Masterstudium Rohstoffverarbeitung aufzubauen, dessen Lehrveranstaltungen in Tabelle 2 ausgewiesen sind. Durch diese weitreichenden Änderungen wurde der steigenden Bedeutung der Aufbereitung innerhalb der Fachrichtungen des Rohstoffingenieurwesens Rechnung getragen. Ein seit dem Studienjahr 2005/06 gemeinsam mit der Ecole Nationale Supörieure des Mines de Paris angebotenes Double Degree Program Mineral Processing and Energy Systems wird zu gleichen Teilen betreut, wobei seitens des Lehrstuhls die in Tabelle 3 ausgewiesenen Lehrveranstaltungen angeboten werden. In Tabelle 4 sind jene Lehrveranstaltungen dargestellt, die für andere Studienrichtungen abgehalten werden.

Bezeichnungen für die nachfolgenden Tabellen:

VO = Vorlesung

VU = Vorlesung/Übung

UE = Übung

SE = Seminar

EX = Exkursion

RP = Repetitorium

SWS = Semesterwochenstunden

ECTS = European Credit Transfer System

Tabelle 1: Aufbereitungstechnische Lehrveranstaltungen im Rahmen des Bachelorstudiums Rohstoffingenieurwesen

| Lehrveranstaltungsbezeichnung | LV-Typ | SWS | ECTS |

| Grundzüge der Aufbereitung | VO | 2,0 | 2,50 |

| Aufbereitungsverfahren und -anlagen | VO | 2,0 | 2,50 |

| Übungen zu Aufbereitungsverfahren und -anlagen | UE | 3,0 | 3,00 |

| Probenahme und Vergleichmäßigung | VO | 1,0 | 1,25 |

| Übungen zu Probenahme und Vergleichmäßigung | UE | 2,0 | 2,0 |

| Planung, Instrumentierung und Verfahrenslenkung in Aufbereitungsanlagen | VU | 2,0 | 2,25 |

| Anfertigung einer Bachelorarbeit I auf dem Gebiet der Aufbereitung | SE | 0,5 | 4,50 |

| Anfertigung einer Bachelorarbeit II auf dem Gebiet der Aufbereitung | SE | 0,5 | 4,50 |

| Repetitorium I der Aufbereitungslehre | RP | 2,0 | |

| Repetitorium II der Aufbereitungslehre | RP | 2,0 | |

| Summe | 17,0 | 22,50 |

Tabelle 2: Aufbereitungstechnische Lehrveranstaltungen im Rahmen des Schwerpunktfaches Aufbereitung und Veredlung im Masterstudium Rohstoffverarbeitung

| Lehrveranstaltungsbezeichnung | LV-Typ | SWS | ECTS |

| Theorie der Aufbereitungsprozesse | VO | 2,0 | 3,00 |

| Mineralogische Untersuchungen im Aufbereitungslabor | VU | 2,0 | 2,50 |

| Erzaufbereitung | VO | 1,0 | 1,50 |

| Kohlentechnologie | VO | 1,0 | 1,50 |

| Übungen zu Erzaufbereitung | UE | 1,0 | 1,00 |

| Übungen zu Kohlentechnologie | UE | 1,0 | 1,00 |

| Aufbereitung von Industriemineralen | VO | 2,0 | 3,00 |

| Übungen zu Aufbereitung von Industriemineralen | UE | 3,0 | 3,00 |

| Messtechnik und Automation in der Aufbereitung | VO | 2,0 | 3,00 |

| Computerunterstützte Anlagenplanung in der Mineralaufbereitung | VO | 2,0 | 3,00 |

| Übungen zu Computerunterstützte Anlagenplanung in der Mineralaufbereitung | UE | 2,0 | 2,00 |

| Aufbereitung von Salzmineralen | VO | 1,0 | 1,50 |

| Übungen zu Aufbereitung von Salzmineralen | UE | 1,0 | 1,00 |

| Aufbereitungstechnische Projektstudie | SE | 3,0 | 4,00 |

| Aufbereitungstechnisches Seminar | SE | 2,0 | 3,00 |

| Bodenaufbereitung | VO | 1,0 | 1,50 |

| Aufbereitungstechnische Exkursion | EX | 2,0 | 0,00 |

| Aufbereitungstechnischer Laborbetrieb | VO | 2,0 | 3,00 |

| Rechtliche, sicherheitstechnische und umweltrelevante Aspekte in der Aufbereitung | VO | 2,0 | 3,00 |

| Summe | 33,0 | 41,50 |

Tabelle 3: Aufbereitungstechnische Lehrveranstaltungen im Rahmen des Schwerpunktfaches Mineral Processing and Energy Systems mit der Ecole Nationale Supérieure des Mines de Paris

| Lehrveranstaltungsbezeichnung | LV-Typ | SWS | ECTS |

| Aufbereitung von Energierohstoffen — Uranerze und Kohlen | VO | 1,5 | 2,00 |

| Übungen zu Aufbereitung von Energierohstoffen — Uranerze und Kohlen | UE | 1,5 | 2,00 |

| Aufbereitung von Sekundärbrennstoffen — spezielle Abfallaufbereitung | VO | 1,5 | 2,00 |

| Aufbereitungstechnische Projektstudie | SE | 3,0 | 4,00 |

| Theorie der Aufbereitungsprozesse | VO | 2,0 | 3,00 |

| Summe | 9,5 | 13,00 |

Tabelle 4: Aufbereitungstechnische Lehrveranstaltungen für weitere Studienrichtungen der Montanuniversität

| Lehrveranstaltungsbezeichnung | LV-Typ | SWS | ECTS |

| Abfallaufbereitung | VO | 2,0 | 3,00 |

| Aufbereitung von Energierohstoffen | VO | 3,0 | 4,00 |

| Aufbereitung von Sekundärbrennstoffen - spezielle Abfallaufbereitung für IU | VO | 2,0 | 3,00 |

| Summe | 7,0 | 10,00 |

Das zu bewältigende Lehrveranstaltungsvolumen hat sich durch diese Änderungen zweifelsohne wesentlich erweitert. Emeritus und eine Reihe an Aufbereitungsspezialisten aus Industrie und Forschung unterstützen dankenswerterweise das in die Lehre eingebundene Team des Lehrstuhls.

Es ist das ehrliche Bestreben aller in die Lehre Involvierten, dazu beizutragen, die Studierenden zu weltweit gefragten Rohstoff- bzw. Aufbereitungsingenieuren auszubilden, die in Industrie, Forschung, Lehre und bei Behörden abwechslungsreiche, herausfordernde und verantwortungsvolle Betätigungsfelder vorfinden. Dazu ist es vor allem nötig, sich Zeit für eine praxisnahe, ingenieurmäßig orientierte Lehre auf hohem Niveau zu nehmen. Wir fördern und fordern unsere Studierenden, insbesondere jene des Schwerpunktfaches Aufbereitung und Veredlung, auch dadurch, dass wir diese in aktuelle Forschungsprojekte frühzeitig einbinden, um das in den Hörsälen vermittelte Wissen in der praktischen Umsetzung zu festigen und zu vertiefen.

Ein kontinuierlicher Wissensaustausch zwischen Lehrstuhl und Industrie wird zum einen durch die regen Kontakte zwischen Industrie und Lehrstuhl — etwa durch die zahlreichen Forschungsprojekte — gewährleistet, zum anderen durch das jeweils Ende Jänner seitens des Fachausschusses für Aufbereitungstechnik im BVÖ ausgerichtete „Aufbereitungstechnische Seminar", das sich großer Beliebtheit im deutschsprachigen Raum erfreut und zu dessen Gelingen der Lehrstuhl maßgeblich beiträgt.

5. Neue Forschungsräumlichkeiten

Das Technikum des Lehrstuhls, das über Jahrzehnte im Rittinger-Gebäude untergebracht war, wird ab dem 1. Quartal 2011 in das Erdgeschoß des Impulszentrums Rohstoffe — kurz IZR — übersiedeln. Die Planungsarbeiten für das IZR — das einen Großteil der Forschungsaktivitäten des Departments unter einem Dach vereinigt — laufen auf Hochtouren. Der Lehrstuhl bekommt dabei eine projektierte Nutzfläche von 516 m2 für Labor- und Technikumsräumlichkeiten (exklusive Büros) zur Nutzung zugewiesen. Die neuen Flächen versetzen den Lehrstuhl in die Lage, sich neben den bereits bewährten Forschungsschwerpunkten auch neuen zuzuwenden.

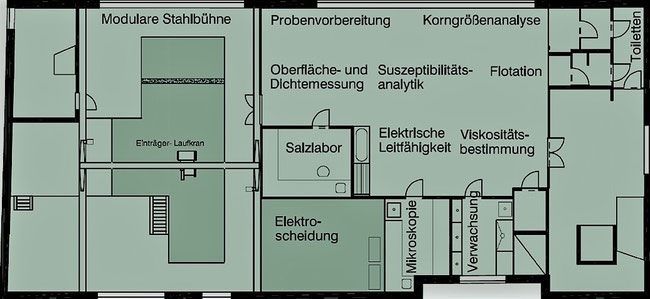

Da der Lehrstuhl von Beginn an in die Planungsarbeiten mit eingebunden war, ergab sich die Möglichkeit, die zur Verfügung stehenden Flächen den besonderen Ansprüchen der aufbereitungstechnischen Versuchs- und Analysentechniken anzupassen, funktionelle Einheiten zusammenzufügen, einen „roten Faden" entlang der Versuchs- und Untersuchungskette vom Probeneingang bis zur Produktversorgung zu planen, wie auch den hohen Anforderungen hinsichtlich der Arbeitssicherheit gerecht zu werden. Die Flächen gliedern sich in einen Technikumsbereich und einen Laborbereich und sind in folgende funktionelle Einheiten untergliedert.

Der Technikumsbereich gliedert sich in eine Fläche von 164 m2 mit einer Höhe von 6 m (in diesem Bereich ist ein Hallenkran vorgesehen) und eine Fläche von 186 m2 mit einer Höhe von 3 m. Mit diesem Technikum soll die Ausweitung der Versuchstechnik in den Pilotmaßstab für eine ganze Reihe von Apparatetechnologien gelingen und damit sollen Korngrößenspannen von etwa < 200 mm verarbeitet werden können. Ein über die ganze Höhe klimatisierbarer Raum steht künftig für die Einstellung konstanter Umgebungsbedingungen bei der Elektroscheidung zur Verfügung.

Der Laborbereich umfasst eine Fläche von etwa 166 m2. Dieser versetzt den Lehrstuhl in die Lage, künftig die gesamte Palette hinsichtlich der Eigenschaftsanalyse von Körnerkollektiven und Suspensionen mittels modernster Messinstrumentarien durchführen zu können. Dies beinhaltet u.a. die Bestimmung von Korngröße, Kornform, Dichte, spezifischer Oberfläche, Suszeptibilität, Fließfähigkeit, Zeta-Potenzial, Weiße und mikroskopischer Merkmalsanalyse.

6. Erweiterung der Forschungsinfrastruktur

Die im Wesentlichen auf den Labor- und Pilotmaßstab ausgerichtete Forschungsinfrastruktur — Aufbereitungsaggregate und messtechnische Instrumente — ermöglicht ein schwerpunktmäßig experimentell ausgerichtetes Arbeiten mit und an den Rohstoffen. Die durch die Berufungszusage und die im Zuge von Drittmittelaktivitäten eingeworbenen Gelder wurden und werden zur Erweiterung von Versuchstechnik und Analysenmetho-den genutzt. Nachfolgend eine Auswahl dieser jüngsten Neuanschaffungen:

Analytik

- Stereomikroskop Leica MZ 16

- Haake Viscotester 550 Haake RheoStress 600

- Malvern Mastersizer 2000 Micromeritics GeoPyc 1360

- Micromeritics Sedigraph III

Aufbereitungsaggregate

- Labormischer Eirich R 02 E

- triboelektrischer Freifallscheider hamos EMS 500

- Kanalradsichter Hosokawa 100 MZR

7. Forschungsschwerpunkte

Die Forschungsschwerpunkte des Lehrstuhls sind allesamt mit Herausforderungen, denen sich die uns nahestehende Industrie gegenwärtig zu stellen hat, verknüpft. Die drei Hauptarbeitsgebiete sind dabei:

- „klassische" Mineralaufbereitung

- Funktionsmineralaufbereitung

- Sekundärrohstoffaufbereitung

Die klassische Mineralaufbereitung ist nach wie vor die tragende Säule der Forschungsaktivitäten und soll in der ganzen ingenieurmäßigen Vielfalt abgedeckt werden. Zusätzlich zu den aufbereitungstechnischen Grundprozessen — Zerkleinern, Klassieren und Sortieren — sind daher auch die Nebenprozesse — Entwässern, Trocknen, Entstauben, Stückigmachen und Laugen — inbegriffen, ebenso wie die mit den genannten Prozessen zusammenhängenden vorbereitenden, begleitenden und nachfolgenden Tätigkeiten.

Der Prüfung auf Aufbereitbarkeit von primären und sekundären Rohstoffen auf Basis einer systematischen Merkmalsklassenanalyse kommt eine sehr bedeutende Rolle zu.

Als langfristige Forschungsvorhaben sind u.a. die im Rahmen der Habilitierung des Zweitverfassers eingebundenen Arbeiten zur selektiven magnetisierenden Blitzröstung von karbonatischen Eisenerzen wie auch die Bemühungen zur Positionierung des Lehrstuhls als europäisches Zentrum für grenzflächengesteuerte Aufbereitungsverfahren — wie die Elektroscheidung — zu nennen. Weitere Forschungsaktivitäten betreffen das Auffinden von Prozessroutinen oder Verbesserungen im Produktausbringen bzw. der Produktqualität, wie bei der Aufbereitung von Industrie- und Salzmineralen, aber auch Neuentwicklungen, etwa in der Zyklontechnik, oder der Prozesstechnik, wie das Auffinden optimierter Einsatzbedingungen von Hydrozyklonen im geschlossenen Mahlkreislauf.

Die Funktionalisierung von Rohstoffen stellt einen neuen Forschungsschwerpunkt des Lehrstuhls dar. Darunter wird das maßgeschneiderte Aufbereiten von Rohstoffen für die vielfältigen funktionellen Anwendungen verstanden, etwa den Einsatz von Füllstoffen in Kunststoffen zur Verbesserung der Compoundeigenschaften. Diese Forschungsinitiative hat sich aufgrund der fächerübergreifenden Zusammenarbeit von Lehrstühlen der Montanuniversität Leoben — u.a. mit den Lehrstühlen für Kunststoffverarbeitung und Chemie der Kunststoffe oder der Gießereikunde — ergeben. Erste Früchte dieser Kooperationsarbeit haben sich bereits eingestellt. So zielen die gemeinsam abgewickelten Forschungsprojekte u. a. auf eine Verbesserung der Eigenschaften von Kunststoffcompounds oder von Gießereiformen beim Einsatz eines mit einer neuartigen Aufbereitungstechnik hergestellten Bentonitproduktes ab.

Auch die Bedeutung der Lehrstuhlaktivitäten zur Sekundärrohstoffaufbereitung nimmt stetig zu. Gegenwärtig wird am Lehrstuhl etwa die erneute Nutzung (Verwertung) von Reststoffströmen (oder zumindest von Teilen davon) durch Rückführung in den Produktionsprozess oder für anderweitige Einsatzmöglichkeiten durch Anwendung moderner Aufbereitungsverfahren im Rahmen von Forschungsvorhaben bearbeitet. Derartige Reststoffquellen sind hierbei insbesondere Halden und Schlammteiche, Schlacken, Industriestäube, Baurestmassen, schwer aufbereitbare Fraktionen der Elektronikschrottaufbereitung oder des Autorecyclings, die unter Anwendung physikalischer Gesetzmäßigkeiten auf Aufbereitbarkeit geprüft werden.

Die folgende Themenzusammenstellung gibt einen groben Einblick in die gegenwärtig im Rahmen von Dissertationen abgewickelten Forschungsaktivitäten:

- Zu Fragen der Optimierung von Produktausbringen und -qualitäten aus Schwerspat-/Flussspat-Lagerstätten

- Nutzung der Elektroscheidung zur trockenen Aufbereitung fein- und feinstdisperser Körnerschwärme

- Merkmalscharakterisierung und Anwendung physikalisch/chemischer Trennverfahren für Industriestäube

- Implementierung eines neuen Mahlbarkeitsversuchsstands Aufbereitung von Refraktärbauxiten

- Aufbereitung von Bentoniten unter besonderer Berücksichtigung der Mineralcharakterisierung

- Aufbereitung von Steinsalz-Rohsolen unter besonderer Berücksichtigung der Erzeugung hochreiner Siedesalzqualitäten

- Development of a standardised investigation routine for processing complex lead-, zinc- and copperores Optimisation of classification results by controlling of hydrocyclone process-parameters

- Entwicklung und Modellierung eines neuen Hochleistungszyklons zur Trennung von Feststoff-/ Gasgemischen

- Entwicklung innovativer Aufbereitungsprozesse zur stofflichen Verwertung von Reststoffströmen

- Processing of mercury-contaminated wastes

- Characterisation of core drill samples for their processing properties and implementation into the geological computer 3D-model