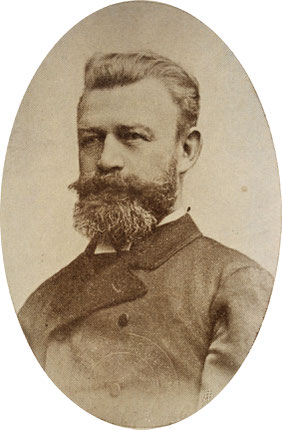

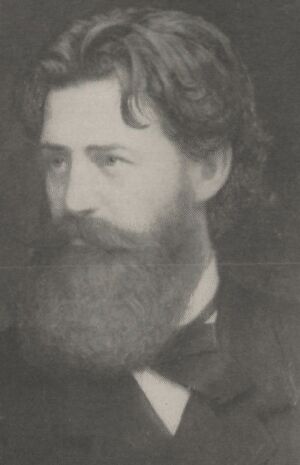

Hans Höfer von Heimhalt

Quelle: Stadt Leoben / Daten und Geschichte / Strassennamen, Wikipedia

Hans Höfer kam am 17. Mai 1843 in Elbogen Nr. 135 in Nordböhmen [1] (heute Loket) als Sohn des Bürgers und Fleischhauermeisters Johann Josephus Höfer (1802–1852) und der Anna Creszenzia, geb. Schmidt (1807–1870) zur Welt und wurde am 18. Mai 1843 auf den Namen Johann Nepomuk Höfer getauft.

Nach dem Besuch der Realschule übersiedelte er nach Leoben, wurde Mitglied des Corps Tauriscia Leoben und beendete 1864 sein vierjähriges Studium an der Bergakademie – angeblich als Lieblingsschüler von Peter Tunner – mit Auszeichnung. Im ärarischen Montandienst war er in Siebenbürgen und Böhmen hauptsächlich auf dem Gebiet der Geologie tätig, 1869 übernahm er die Stelle eines Professors und Leiters der neugegründeten Bergschule in Klagenfurt.

Er trat 1864 in den staatlichen Montandienst und war zuerst im Goldbergwerk im Dorf Nagyág im siebenbürgischen Komitat Hunyad. 1865 untersuchte er das Tal des Jiu (Fluss). In Petroșani begann infolgedessen der Kohlenbergbau. Anschließend war er im Silberbergwerk im mittelböhmischen Březové Hory. 1867/68 kartierte er für die Geologische Reichsanstalt in Wien die Hohe Tatra und das Gebiet bis hin zur Stadt Prešov (Eperjes). Dabei gelang ihm die Erstbesteigung der Gerlsdorfer Spitze durch. Ab 1869 war er Leiter und Professor der neugegründeten Bergschule in Klagenfurt, dann an der 1849 gegründeten Bergakademie Příbram (heute Bergbaumuseum) und von 1881 bis 1911 Professor an der Montanlehranstalt (ab 1904 Montanistische Hochschule) in Leoben, wo 1895–1897 Karl August Redlich sein Assistent war. 1895 wurde er mit 52 Jahren Mitglied des Deutsch-akademischen Lesevereins Leoben. Von 1887 bis 1889 war er Direktor der Montanlehranstalt.

Expeditionen ins Eismeer

Als anerkannter Geologe wurde er vom Grafen Johann (Hans) Nepomuk Wilczek zur Vorbereitung der von ihm ausgerüsteten Expedition zur Erkundung des nördlichen Eismeeres berufen. Gemeinsam mit Wilczek begleitete er bis August 1872 an Bord des Segelschiffs „Isbjörn“ das Expeditionsschiff „Admiral Tegetthoff“, um dann nach Österreich zurückzukehren. [2] Im Rahmen der folgenden zweijährigen österreichisch-ungarischen Nordpolarexpedition unter der Leitung von Carl Weyprecht und Julius Payer wurde eine Insel vor der Nordküste von Nowaja Semlja nach Hans Höfer benannt.

Wissenschaftliche Karriere

1876 wurde er vom Handelsministerium als offizieller Berichterstatter zur Weltausstellung nach Philadelphia entsandt und befasste sich im Rahmen seiner Studienreise intensiv mit dem Erdölwesen Nordamerikas. Aufgrund seines anerkannten wissenschaftlichen Rufs wurde er 1879 von Klagenfurt – sein dortiger Nachfolger wurde der Leobener Montanist August Brunlechner – als Professor an die Bergakademie in Příbram (Tschechien) berufen. Bereits zwei Jahre später erfolgte seine Ernennung zum ordentlichen Professor der Mineralogie, Geologie, Paläontologie und Lagerstättenlehre an der Bergakademie Leoben, deren Direktor er in den Jahren 1887 bis 1889 war.

Neben seiner Lehrtätigkeit unternahm er zahlreiche Studienreisen, erstellte geologische Gutachten – so beispielsweise bei den Vorarbeiten für die Wasserversorgung von Pula/Kroatien, Klagenfurt, Wolfsberg und Leoben – und erlangte als Erdölfachmann internationalen Ruf. Große Verdienste um das österreichische Montanwesen erwarb er sich mit zahlreichen Veröffentlichungen und als Redakteur von Fachzeitschriften. Mit Erreichung seines 40. Dienstjahres im Staatsdienst schied Hans Höfer 1910 im Alter von 67 Jahren von seiner Lehrtätigkeit in Leoben und übersiedelte nach Wien, um sich weiteren wissenschaftlichen Arbeiten zu widmen. Auch in den folgenden Jahren war er vielbeschäftigter Berater in erdölgeologischen Fragen und verstarb am 9. Februar 1924 im 81. Lebensjahr. [3]

Familie

Gattin Johanna und drei Kinder

Er war seit 1873 mit Johanna [4], einer Tochter des Kaufmanns Carl Menner aus Wolfsberg/Kärnten, verheiratet und Vater einer Tochter und zweier Söhne. Der Sohn Hans (1876–1951) schlug ebenfalls die montanistische Laufbahn ein und war Bergdirektor des gräflich Wilczek´schen Steinkohlenwerkes in Polnisch-Ostrau.

Ehrungen

- Wahl in die Deutsche Akademie der Naturforscher Leopoldina (1898)

- Ehrendoktorat der Montanistischen Hochschule in Leoben

- Anlässlich seines Übertrittes in den dauernden Ruhestand am 3. Dezember 1910 wurde ihm der erbliche Adelsstand mit dem Prädikat „Edler von Heimhalt“ verliehen.

- Im Taufeintrag Elbogens findet sich der folgende Hinweis zu Höfers Standeserhöhung:

- Ermächtigung vom Konsistorium Prag 27. April 1912, Nr.5564: Laut der K.K. Statthalterei in Prag vom 10. April 1912 ZI/A.847 ist mit dem Allerhöchst unterzeichneten Diplome vom 6. Feber 1911 dem hier als Kind genannten Johann Nep. Höfer, nunmehr K.K. Hofrate in Leoben der Adelsstand und die Führung des Ehrenwortes "Edler" und des Prädikates "Heimhalt" Allergnädigst verliehen worden.

- Noch heute vergibt die Österreichische Gesellschaft für Erdölwissenschaften die „Hans-Höfer-Medaille“ und die Österreichische Geologische Gesellschaft seit November 2013 den Hans-Höfer-von-Heimhalt-Preis für hervorragende wissenschaftliche Arbeiten auf dem Gebiet der Angewandten Geowissenschaften.

- Eine Marmorbüste, geschaffen vom Bildhauer Rudolf Fänner (1879–1959) und enthüllt am 30. April 1911, erinnert im Gangbereich der Montanuniversität an ihn.

- Mit Beschluss des Gemeinderates wurde 1937 die an der Nordfront des Hochschulgebäudes vorbeiführende Straße „Höfer-Heimhalt-Gasse“ benannt (danach

Höfer-Heimhalt-Straße, heute Teil der Parkstrasse). [5]

[1] Vgl. u. a. Karl REDLICH, Todesanzeigen. Hans Höfer von Heimhalt [mit Publikationsverzeichnis], in: Verhandlungen der geologischen Bundesanstalt, Nr. 4, Wien 1924, S. 77–81; Walter E. PETRASCHEK, Höfer von Heimhalt Hans, in: Neue Deutsche Biographie 9, Berlin 1972, S. 309; Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950, Bd. 2, Wien 1959, S. 351 f.

[2] Vgl. Julius PAYER, Die österreichisch-ungarische Nordpol-Expedition in den Jahren 1872–1874, Wien 1876, S. 17, 22 f.

[3] Vgl. Moriz STIPANITS, Hans Höfer Edler von Heimhalt, in: OVZ 15.5.1943, S. 5.

[4] Johanna Menner war die Tochter des Kaufmanns Carl Menner (1816, Frankenreith/NÖ – 1882, Wolfsberg) und der Johanna geb. Ertl (1823, Dietmansdorf/NÖ – 1871, Wolfsberg). Geboren am 2.3.1850 in Wolfsberg, verstorben am 6.11.1939 in Wien. Trauung am 19. Februar 1873 in Wolfsberg. Archiv der Diözese Gurk/Klagenfurt, PA Wolfsberg, Hs. 25, S. 356. Der Autor dankt Sasha MEYER, Leiden (NL), für die Bereitstellung des Familienfotos.

[5] Vgl. Dankschreiben des Sohnes Ing. Hans Höfer aus Slezska-Ostrava, CSR vom 17.6.1937. GDV 354.12.

Abriss Corpsgeschichte, AH Pelzl

Es war daher ein glücklicher Umstand, daß ich im Sommer 1951 in Bad Ischl mit unserem hier als Vertriebenem lebenden Corpsbruder Dipl.- Ing. Hugo Höfer v. Heimhalt zusammentraf und an mehreren Wochenenden Erinnerungen an seine und die Studentenzeit seines Vaters, Prof. Hans Höfer v. Heimhalt aufzeichnen konnte. Ähnliches geschah in Linz, wo der Sohn Emmerling II tätig war und mir Wissenswertes über seinen Vater und die Gründungszeit erzählen konnte. Aus München kommend besuchte mich in Linz im August 1953 Corpsbruder Dipl.-Ing. Hans Hess v. Hessenthal I, dessen Erinnerungen an seinen Vater Ludwig, Consemester von Prof. Hans Höfer v. Heimhalt, weitere Einzelheiten aus der Gründungszeit unseres Bundes aufhellten. Hugo Höfer v. Heimhalt (aktiv 1896 bis 1899) starb 1952, Emil Emmerling II (aktiv 1912 bis 1922) starb 1958 und Hans Hess v. Hessenthal I (aktiv 1895 bis 1898) starb 1963. Ihrer sei hier in Dankbarkeit gedacht.

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist uns eine damals geschlossene Freundschaft überliefert, die für unser Erz von Bedeutung werden sollte: Ludwig Hess v. Hessental, Hörer Nr. 364 im WS 1859, geboren 1840 in Brunn, später Bergdirektor in Fohnsdorf und Hans Höfer, Hörer Nr. 429 im WS 1860, geboren 1842 in Ellbogen im Erzgebirge, später Professor an der Bergakademie. Sie gehörten zu den ältesten unterstützenden Mitgliedern des später gegründeten Lesevereins und haben ihre Treue unter anderem dadurch bewiesen, daß sie ihre Söhne zum Beitritt zum Leseverein veranlaßten.

Überliefert wurde uns, daß im gleichen Jahr in Leoben ein Treffen der ehemaligen "Taurisker" stattfand, an dem Hans Höfer, damals Assistent in Przibram, teilnahm. Besprochen wurde die Frage des Beitritts der "Taurisker" zu Schacht oder Montania. Beides wurde abgelehnt, da der liberale Standpunkt dieser Corps dem nationalliberalen der Taurisker entgegenstand. Besonders Hans Höfer soll auf die in seiner nordböhmischen Heimat und in Przibram zunehmende antideutsche Hetze hingewiesen haben, die eine Korrektur des Toleranzprinzips gegen slawische Studenten als dringend notwendig erscheinen ließ. Die alten Taurisker hofften damals noch auf eine Rekonstitution ihrer "blauen" Tauriscia.

Im Sommer 1881 übersiedelte Hans Höfer (später v. Heimhalt) nach Leoben. Er kam von Przibram und wurde am 24. November 1881 Professor für Mineralogie, Geologie und Paläontologie an der Leobener Bergakademie. Seine Familie lebte schon seit Jahren in Klagenfurt, wo auch seine Söhne Hans (damals fünf Jahre) und Hugo (damals drei Jahre) geboren wurden. Höfer - Student von 1860 - 63 und aktiv bei Tauriscia - kannte als gebürtiger "Erzgebirgler" den immer schärfer werdenden Volkstumskampf der Sudetendeutschen und hatte ihn auch während seiner Przibramer Zeit bestätigt gefunden. Es ist uns überliefert, daß er schon frühzeitig die Position des Sudetendeutschtums gegenüber der großslawischen Bewegung als verloren ansah und schon gar nicht von Deutschland eine diesbezügliche Hilfe erwartete. Er hat daher seiner Familie im "Haus Heimhalt" am Millstätter See frühzeitig eine neue Heimat zu geben versucht. Der junge Professor Höfer stimmte dem Gedanken einer umfassenden deutschen Studentenvereinigung sofort zu und blieb Förderer, Freund und Ratgeber des Lesevereins und des späteren VDSt "Erz" bis zu seiner Emeritierung 1910.

Die Beziehungen zu den farbentragenden Vereinen in Wien und zur Grazer Tauriska hatten sich vertieft, besonders dadurch, daß bei den Wiener "Oppaven", "Nordmährern", "Ostschlesiern" und "Rabensteinern" oft Landsleute und ehemalige Mitschüler von Erzern aktiv waren. Die Beziehungen zur Burschenschaft blieben gespannt, was im SS 1909 bei CK Stummer einmal und bei J. Novak zweimal zu Säbelkisten mit Lederern führte. Die Beziehungen zu Montania und Schacht waren gut, was besonders dem Einfluß von Hans Höfer zu danken war. Er war auch Gegner der bei den Burschenschaften vertretenen Schönerer-Richtung und sorgte dafür, daß sich die Erzer diesbezüglich reserviert verhielten, ohne ausgesprochene Gegner dieser Bewegung zu sein. Ein österreichischer Corpstag im September in Salzburg hatte endgültig die Zugehörigkeit zum Deutschtum als Voraussetzung für die Mitgliedschaft in einem Corps festgelegt. Auf die politische Einstellung der einzelnen Mitglieder wurde - wie bisher - kein Einfluß genommen.

Im Mai 1910 herrschte Burgfrieden unter den Korporationen. Am 8. Mai 1910 starb der von allen geachtete AH und treue Förderer Florian Lederer nach kurzer Krankheit. Dieser Trauerfall überschattete bei Erz die Feiern, die anläßlich des Ausscheidens von Hans Höfer aus dem akademischen Dienst stattfanden. Die glanzvolle Feier wurde am 17. Mai 1910 durchgeführt, wobei ihm der Kaiser das Adelspatent als "Edler v. Heimhalt" überreichen ließ. Nicht nur alle Korporationen, sondern auch viele ehemalige Schüler nahmen an dieser Feier teil. Natürlich auch seine Söhne, unsere AH Hans Höfer I und Hugo Höfer II. In einer internen Feier auf der Erzerkneipe brachte Höfer seine enge Verbundenheit mit Erz zum Ausdruck. Damals tauchte der Gedanke auf, Höfer das Band zu verleihen. Er bat, davon abzusehen: "Ich habe als Bursch einmal auf ein Band geschworen und diesem möchte ich die Treue halten".

Am 17. Mai 1923 feierte Hans Höfer v. Heimhalt bei seinen Söhnen in Schlesisch-Ostrau seinen 80. Geburtstag, dem alten Förderer und Freund bot Erz seine Glückwünsche dar.

Am 10. Feber starb in Wien Hofrat Dr.h.c. Höfer v. Heimhalt, dem vor allem Erz seit der Gründung als Leseverein so viel zu danken hatte. Beim Leichenbegräbnis war der Burschenbund durch sechs Vertreter in Vollwichs vertreten. Am gleichen Tag fand in der Aula in Leoben eine Trauerkundgebung statt. Noch heute erinnert die Höfer-Heimhalt-Straße (heute Teil der Parkstraße), die zwischen dem neuen Hüttenmännischen Trakt und dem alten Gebäude der Montanuniversität eine Verbindung zwischen der Franz-Josef-Straße und der Parkstraße herstellt, an unseren Freund und Förderer.

Im Juni 1928 wurden Frehser I und Fuchs II rezipiert und sollten - wie üblich - ein Faß Bier spendieren. Aber in der Kasse war Ebbe. Ein glücklicher Umstand wollte es, daß AH Hugo Höfer II nach Leoben gekommen war und an der Kneipe teilnahm. Seine Rechnung lautete auf zwei Paar Würstchen und sieben Faß Bier.

Aus Engineering and Technology History Wiki (ETHW)

Frühe Karriere

Der österreichisch-ungarische Bergbauingenieur und Professor Hans Höfer von Heimhalt wurde 1843 in der böhmischen Stadt Elbogen – heute Loket in Tschechien – geboren. Nach einer ordentlichen Ausbildung in seiner Heimatstadt trat er in die renommierte Bergakademie Leoben (Steiermark, Österreich) ein. Nach seinem Abschluss im Jahr 1864 bekam er seine erste Stelle als Bergpraktikant (Praktikant im Bergbau) in den siebenbürgischen Goldminen von Nagyág - heute Săcărâmb, Rumänien, besser bekannt in der Geologengemeinschaft als der Ort, an dem das Mineral Nagyágit erstmals entdeckt wurde. In dieser Funktion war Höfer auf das Zentralbüro der Reichsgeologischen Landesanstalt Wien angewiesen. Er wurde ein Protegée von Franz Ritter von Hauer, dem damaligen Direktor der Erhebung und führenden Gelehrten, ebenfalls ein loyaler Monarchist und in der österreichisch-ungarischen öffentlichen Verwaltung hoch angesehen. Hauer förderte den jungen böhmischen Praktiker, um seine Fähigkeiten in Forschung und Schreiben zu verbessern, unterstützte seine Karriereentwicklung und stellte ihn der zeitgenössischen Führungsriege der Geologie und des Bergbaus in der österreichisch-ungarischen Monarchie vor. Dieses wichtige Mentoring, gepaart mit Lernbereitschaft, wissenschaftlicher Neugier, Geschick und Scharfsinn in der Öffentlichkeitsarbeit, gaben Höfer die Möglichkeit, seinen beruflichen Weg voranzutreiben.

1865 zog Höfer nach Přibram (heute Tschechien), wo er in den staatlichen Bergwerken an neuen Bergbautechniken arbeitete und Blei und Silber produzierte. 1866 stieg Höfer in den Rang eines Bergwesen-Anwärters (Stellvertreter im Bergbau) auf. Sein Wunsch, Teil der k.k. Geologische Reichsanstalt in Wien verliehen und er nahm eine neue Stelle in der Hohen Tatra (heutiges Vysoké-Gebirge, in der Slowakei) und im Gebiet der ungarisch-galizischen Grenze (heutige Ukraine) an. Innerhalb der Reichsgeologischen Landesanstalt wirkte Höfer in Zusammenarbeit mit dem Chefgeologen der Landesvermessung in Wien, Franz Fötterle (1823-1876), an der Fertigstellung der ersten Karte mit, die die Kohlenförderung für das gesamte Österreichisch-Ungarische Reich darstellt.

Höfer wurde 1869 zum Direktor der kürzlich gegründeten Bergschule von Klagenfurt in Kärnten ernannt. Maßgebliche Unterstützung und Mitarbeit erhielt er von der Hüttenberger Eisenwerks-Gesellschaft, der Bleiberger Bergwerks Gewerkschaft. Höfer gründete zusammen mit vielen Bergleuten aus Kärnten und der Steiermark den Berg- und Hüttenmänischer Verein für Kärnten und eine Fachzeitschrift. Bergbauindustrielle verpflichteten sich, die Bergbauschule und die Zeitschriftenveröffentlichung zu finanzieren.

Er nahm 1871 an der Ijsbjörn-Expedition nach Spitzbergen im norwegischen Archipel Svalbard teil, war aber nicht an der Österreichisch-Ungarischen Nordpolexpedition (Österreichisch-Ungarische Nordpolexpedition von 1872-1874) von 1972-1874 beteiligt, die auch als Polarexpedition Admiral Tegetthoff bezeichnet wurde nur der Payer-Weyprecht. Manchmal wird Hofer mit letzterem in Verbindung gebracht, aber keine historischen Quellen stützen dies. Es ist möglich, dass Höfer auf der Welle des Lärms, der durch die bahnbrechende Payer-Weyprecht-Expedition ausgelöst wurde, seine norwegischen Erfahrungen von 1871 im hohen Norden und die Tatsachen, die sich in einigen Chroniken überschnitten, stark nachfühlte.

Höfer und Petroleum

1875 war Höfer ein bekennendes Mitglied des österreichisch-ungarischen Kulturbetriebs, ein bekannter loyaler Nationalist sowie ein angesehener Experte für Bergbaurohstoffe. Er wurde vom Landwirtschafts- und Handelsminister beauftragt, zur Weltausstellung 1876 in Philadelphia zu reisen, um den nordamerikanischen Erdölsektor zu studieren und einen Bericht darüber zu schreiben. Die Vereinigten Staaten waren führend in der globalen Erdölproduktion und im Handel, und sie mischten sich in die Modernisierung des österreichisch-ungarischen Erdölgeschäfts ein – immer noch durch veraltete Technologien und Praktiken – und ihr Ziel war es, mehr Positionen auf dem europäischen Energiemarkt zu gewinnen.

Höfer hat diese Aufgabe mit einem positiven Ergebnis bewältigt. Er knüpfte wichtige wissenschaftliche Beziehungen zu anderen Geologen und Bergbauingenieuren in Amerika (das American Institute of Mining Engineers verlieh ihm die Mitgliedschaft als Auslandskorrespondent) und veröffentlichte 1877, zusammen mit seinem Kollegen Dr. Max Rothauer, den technischen Bericht Die Petroleum-Industrie Nordamerikas. Dieser Band enthielt einen Überblick über Erdölwissen und -technologie in den USA sowie Statistiken über Preise und Produktionsraten. In der erdölhistorischen Literatur kann die Arbeit von Höfer in die Kategorie der Bergbauberichte aufgenommen werden, die das US-Erdölgeschäft analysieren, die in der Muttersprache des ausländischen Reporters verfasst wurden und sehr oft abgeschlossen wurden, um die Regierungsinstitutionen und das Unternehmertum zu informieren und ihnen zu helfen um wettbewerbsfähigere Strategien festzulegen.

Viele der von Höfer berichteten Informationen und Karten wurden größtenteils der amerikanisch-englischen Literatur entnommen; Die geologischen Kernthemen basierten hauptsächlich auf der Veröffentlichung von Henry E. Wrigley, Frank Carll und anderen Mitgliedern des Pennsylvania Geological Survey. Höfer wollte die Arbeit bereichern, indem er seine Dissertation über die Entstehung und Bildung von Erdöl vorstellte, wobei er sich stark auf die antiklinale Theorie konzentrierte. Aus diesem Grund wird Höfer von der jüngeren Geschichtsschreibung manchmal fälschlicherweise als der europäische Entwickler der antiklinalen Theorie dargestellt, aber diese Vorstellung ist irreführend. Letzteres, das hauptsächlich von kanadischen und US-amerikanischen Gelehrten entwickelt wurde, war in der internationalen geologischen Gemeinschaft seit den frühen 1850er Jahren bekannt, wurde jedoch von europäischen Geologen selten als solches angesehen, da Erdöl in Europa hauptsächlich in verschiedenen geologischen Strukturen gefunden wurde.

Hoefer wurde 1879 zum Professor für Bergbau und Markscheidekunde an der Bergakademie Přibram ernannt. 1881 wurde er zum Professor für Geologie und Mineralogie an die Akademie Leoben (heute Universität Leoben) berufen. Während dieser Zeit in Leoben konzentrierte Höfer einen großen Teil seines Studiums auf die Erdölgeologie und andere technische Aspekte der Industrie. Schließlich mündeten seine Forschungsbemühungen in die Veröffentlichung von Das Erdöl und seine Verwandten. Geschichte, physikalische und chemische Beschaffenheit, Vorkommen, Ursprung, Auffindung und Gewinnung des Erdöls 1888. Das Buch war der erste umfassende Band über Erdölwissenschaft und -technologie in deutscher Sprache und der erste aus Österreich-Ungarn. 1892 veröffentlichte Alexander Veith ein ähnliches Buch über Erdöl, Das Erdöl (Petroleum) und seine Verarbeitung. Gewinnung, Verarbeitung, Untersuchung, Verwendung und Eigenschaften des Erdöles, im selben Verlag, die den Fortschritt der nationalen Wissenschaft auf dem Gebiet der Erdölwissenschaft bestätigt. Der Erfolg und die Bekanntheit der österreichisch-ungarischen Erdölwissenschaft erreichte 1894 ihren Höhepunkt, als der amerikanische Chemieingenieur William Theodore Brannt[4] einen Teil der Arbeiten von Hoefer und Veith ins Englische übersetzte und in dem Buch Petroleum: Geschichte, Ursprung, Vorkommen, Gewinnung, physikalische und chemische Beschaffenheit, Technik, Untersuchung und Verwendung sowie Vorkommen und Verwendung von Erdgas.

Zwischen 1909-1925 verfasste und redigierte Hoefer zusammen mit seinem deutschen Kollegen Carl Oswald Viktor Engler das monumentale Werk Das Erdöl. Dies war eine Vorläufer-Enzyklopädie über Erdöl, die in sechs Bänden entwickelt wurde und das Wissen zahlreicher österreichischer und deutscher Wissenschaftler sammelte. Die wissenschaftliche Partnerschaft zwischen Höfer und Engler war kein Zufall, letzterer war der international anerkannteste deutsche Erdölexperte (die DGMK - Deutsche Wissenschaftliche Gesellschaft für Erdöl, Erdgas und Kohle vergibt seit 1935 die Carl-Engler-Medaille. Diese Arbeit war ein Beweis dafür, wie sehr das deutsch-österreichische Wissen über Erdölwissenschaften im Vergleich zu den angelsächsischen und französischen Schulen konkurrenzfähig war und darüber hinaus eine größere Anhängerschaft in Mittelosteuropa, Russland und dem Kaukasus hatte.

Spätere Karriere- und Lebenserfolge

Höfer war ein produktiver Autor. Er veröffentlichte 15 Monographien, darunter Lehrbücher, mehr als 150 Zeitschriftenartikel und arbeitete auch als Mitherausgeber der Oesterreichischen Zeitschrift für Berg und Hüttenwesen, einer der einflussreichsten Zeitschriften auf diesem Gebiet Kaiserreich Österreich-Ungarn.

1910 zog er sich aus der akademischen Lehre zurück. Die österreichische Regierung ernannte Höfer zum Hofrat und verlieh ihm den Adelstitel Edler von Heimhalt; schließlich machte ihn die Bergbauakademie von Přibram zum Doktor Rerum Montanarum Honoris Causa. 1923 wurde Hofer zum Treffen der American Association of Petroleum Geologists in Los Angeles eingeladen, um die Ehrenmitgliedschaft zu erhalten, die er jedoch wegen des prekären Gesundheitszustands ablehnen musste. Er starb am 9. Februar 1924 im Alter von 81 Jahren in Wien.

Seit 1973 würdigte die Österreichische Gesellschaft für Erdölwissenschaften, ÖGEW (gegründet 1960), Höfers wissenschaftliche Leistungen mit der Verleihung der Hans-Höfer-Medaille.

Ausgewählte Werke

- Höfer von Heimhalt, Hans. 1865. “Tertiärconglomerat im Trachyt von Nagyág”. Zeitschrift der Deutschen Geologischen Gesellschaft 17: 333-337.

- Höfer von Heimhalt, Hans. 1866. “Beiträge zur Kenntnis der Trachyte und Erzniederlage zu Nagyág in Siebenbürgen. Jahrbuch der kais”. Königl. Geologischen Reichs-Anstalt 16: 1-24

- Höfer von Heimhalt, Hans. 1870. Die Mineralien Kärntens. Jahrbuch des Naturhistorischen Landesmuseums Kärnten. Klagenfurt: Ferdinand von Kleinmayr.

- Höfer von Heimhalt, Hans. 1874a. “Über den Bau von Nowaja Semljas”. Petermanns Geographische Mittheilungen 20: 297-381

- Höfer von Heimhalt, Hans. 1874b. “Beiträge zur Geographie Spitzbergens”. Petermanns Geographische Mittheilungen 20: 219-228

- Höfer von Heimhalt, Hans. 1877. Die Petroleum-Industrie Nordamerikas in geschichtlicher, wirthschaftlicher, geologischer und technischer Hinsicht. Bericht über die Weltausstellung in Philadelphia 1876. Wien: Commissions–Verlag von Faesy & Frick k. k. Hofbuchhandlung.

- Höfer von Heimhalt, Hans. 1879. “Gletscher und Eiszeit-Studien”. Sitzungsberichte der k. k. Akademie der Wissenschaften 79: 331-367

- Höfer von Heimhalt, Hans. 1888. Das Erdöl und seine Verwandten. Geschichte, physikalische und chemische Beschaffenheit, Vorkommen, Ursprung, Auffindung und Gewinnung des Erdöls. Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn. 2. Ausgabe 1906; 3. Ausgabe 1912; 4. Ausgabe 1922.

- Veith, Alexander. 1892. Das Erdöl (Petroleum) und seine Verarbeitung. Gewinnung, Verarbeitung, Untersuchung, Verwendung und Eigenschaften des Erdöles. Braunschweig, F. Vieweg und Sohn.

- Höfer von Heimhalt, Hans. 1906. Das Erdöl und seine Verwandten. Geschichte, physikalische und chemische Beschaffenheit, Vorkommen, Ursprung, Auffindung du Gewinnung des Erdöles. Handbuch der chemischen Technologie. Second Edition. Braunschweig: Friedrich Vieweg und Sohn.

- Engler, K. Oswald Viktor., Höfer von Heimhalt, H. (Eds.). 1909-1925. Das Erdöl, seine Physik, Chemie, Geologie, Technologie und sein Wirtschaftsbetrieb. Leipzig: S. Hirzel.

In sechs Bänden:

Band Die Chimie und Physik des Erdöls.

Band Die Geologie, Gewinnung und der Transport des Erdöls.

Band Die Technologie des Erdöls und seiner Produkte.

Band Die Prüfung und Verwendung des Erdöls, des Erdgases und der Erdölprodukte.

Band Die Erdölwirtschaft I.

Band Die Erdölwirtschaft II. - Höfer von Heimhalt, Hans. 1909. “Die Entstehung der Erdöllagerstätten. Vortrag gehalten in der geologischen Gesellschaft in Wien”. Österreichische Zeitschrift für Berg und Hüttenkunde, LVII: 331-335.

- Höfer von Heimhalt, Hans. 1914 “Geologie”. In: Die Geologie, Gewinnung und Transport des Erdöls, Engler, C. and Höfer, H. (eds)

- Höfer von Heimhalt, Hans. 1915. Anleitung zum geologischen Beobachten, Kartieren und Profilieren. Leipzig: S. Hirzel.